同恶相助,同好相留,同情相成,同欲相趋,同利相死。

司马迁 《史记七十列传·吴王濞列传》名句出处

摘自《史记七十列传·吴王濞列传》

解释:憎恶一致,就要互相求助;喜好一致,就应共同努力以达目的;利益一致,就是舍弃性命也在所不辞。

原文摘要:

令,侵夺诸侯之地,徵求滋多,诛罚良善,日以益甚。里语有之,‘舐及米’。吴与胶西,知名诸侯也,一时见察,恐不得安肆矣。吴王身有内病,不能朝请二十馀年,尝患见疑,无以自白,今胁肩累足,犹惧不见释。窃闻大王以爵事有適,所闻诸侯削地,罪不至此,此恐不得削地而已。”王曰:“然,有之。子将柰何?”高曰:“同恶相助,同好相留,同情相成,同欲相趋,同利相死。今吴王自以为与大王同忧,原因时循理,弃躯以除患害於天下,亿亦可乎?”王瞿然骇曰:“寡人何敢如是?今主上虽急,固有死耳,安得不戴?”高曰:“御史大夫晁错,荧惑天子,侵夺诸侯,蔽忠塞贤,朝廷疾怨,诸侯皆有倍畔之意,人事极矣。彗星出,蝗蟲数起,此万世一时,而愁劳圣人之所以起也。故吴王欲内以晁错为讨,外随大

参考注释

同恶相助

亦作“ 同恶相恤 ”。谓对共同憎恶者,必相互援助以对付之。《左传·闵公元年》:“《诗》云:‘岂不怀归,畏此简书。’简书,同恶相恤之谓也。” 孔颖达 疏:“诸侯有事,则书之於简,遣使执简以告命。告则须救,故畏而不归也。此简书者,同有所恶则相忧之谓也。”《史记·吴王濞列传》:“同恶相助,同好相留……今 吴王 自以为与大王同忧,愿因时循理,弃躯以除患害於天下。”《六韬·发启》:“与人同病相救,同情相成,同恶相助……故无甲兵而胜。”

好相

(1).迷信者认为主好运的一种相貌。《晋书·羊祜传》:“﹝ 祜 ﹞遇父老谓之曰:‘孺子有好相,年未六十,必建大功於天下。’”

(2).佛教语。指佛陀所具有的三十二种“相”(不同凡俗的显著特征)和八十种“好”(不同凡俗的细微特征)。 明 汤显祖 《牡丹亭·玩真》:“诸般好相能停妥。他真身在 补陀 ,咱 海南 人遇他。” 清 黄遵宪 《锡兰岛卧佛》诗:“就中白毫光,普照世大千,八十种好相,一一功德圆。”参见“ 三十二相 ”、“ 八十种好 ”。

同情

(1) 在感情上对别人的遭遇产生共鸣

同情朋友的困境

(2) 同一性质;实质相同

参名异事,通一同情。——《韩非子》

(3) 同心,一心

四海已定,兆民同情。——《后汉书》

(4) 同谋;亦指同谋者,同伙

执作同情

相成

互相补充,互相成全。《礼记·乐记》:“小大相成,终始相生。”《文子·九守》:“刚柔相成,万物乃生。” 宋 曾巩 《<列女传目录>序》:“世皆知 文王 之所以兴……故内则后妃有《关雎》之行,外则羣臣有二《南》之美,与之相成。” 明 商景兰 《悼亡》诗:“存亡虽异路,贞白本相成。” 周*恩*来 《红军与群众》:“须知红军与工农的武装力量是相成的而不是相消的。”

同欲

(1).同心;同一愿望。《左传·襄公二十年》:“书曰:‘ 蔡 杀其大夫 公子燮 ’,言不与民同欲也。”《左传·昭公四年》:“求逞於人,不可;与人同欲,尽济。”《孙子·谋攻》:“知可以战与不可以战者胜;识众寡之用者胜;上下同欲者胜。”

(2).有共同愿望的人。《左传·成公二年》:“四王之王也,树德而济同欲焉。”《史记·吴王濞列传》:“同恶相助,同好相留,同情相成,同欲相趋,同利相死。”

相趋

谓因与丧家互闻姓名而前往吊问。《礼记·杂记下》:“相趋也,出宫而退。” 郑玄 注:“相趋,谓相闻姓名来会丧事也。” 孔颖达 疏:“相趋,谓与孝子本不相识,但相闻姓名而来会、趋丧也。”一说谓一面之交。 孙希旦 集解:“相趋,谓尝相聚会而趋就。”趋就,谓对初识之人前趋见礼,互通姓名。

同利相死

谓有共同利益,就能舍命相助。《淮南子·兵略训》:“同利相死,同情相成。”《史记·吴王濞列传》:“同欲相趋,同利相死。”

司马迁名句,史记七十列传·吴王濞列传名句

猜你喜欢:

- 凡德者,以无为集,以无欲成,以不思安,以不用固。韩非及后人《韩非子·解老》

- 反者道之动;弱者道之用。老子《老子·德经·第四十章》

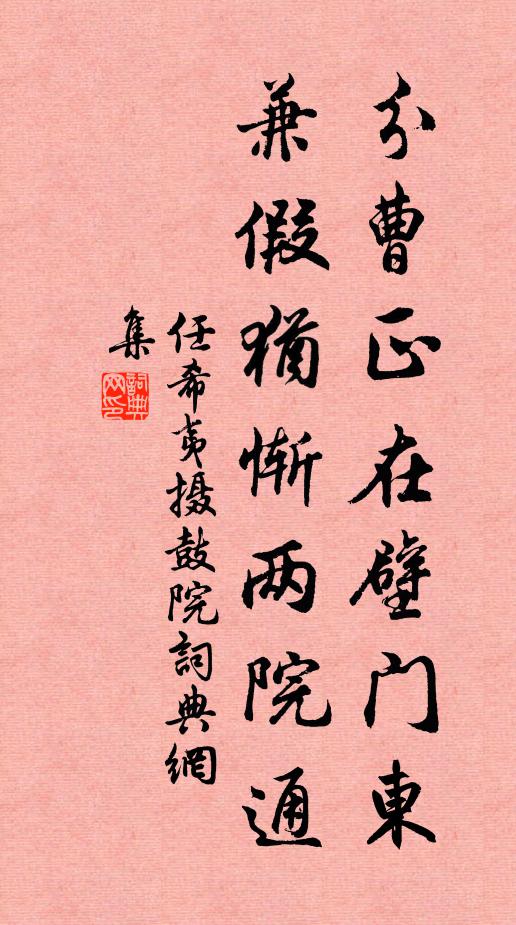

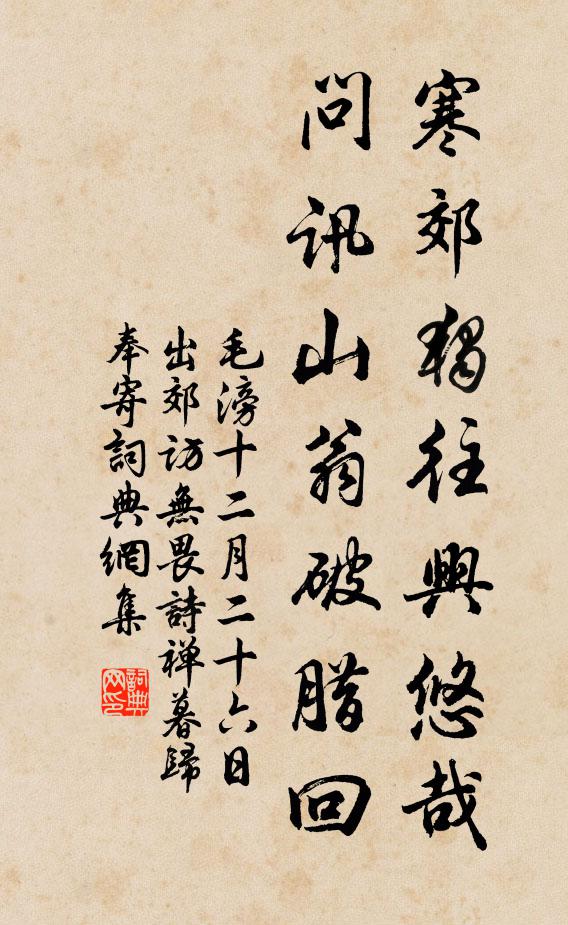

- 不怕风狂雨骤,恰才称,煮酒笺花。李清照《转调满庭芳·芳草池塘》

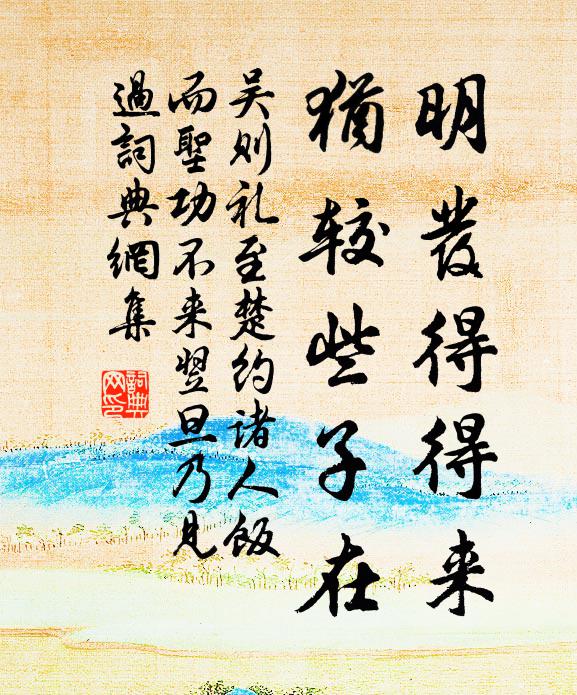

- 说诗者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。孟子《孟子·万章章句上·第四节》

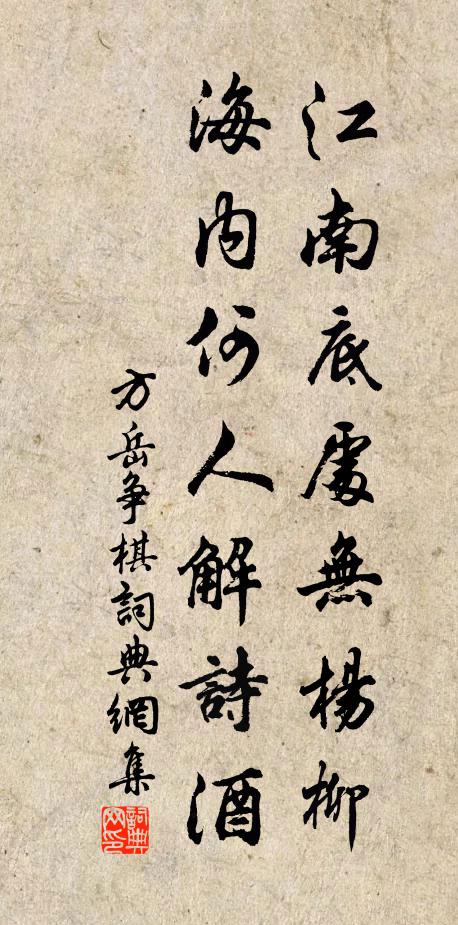

- 灯半昏时,月半明时。