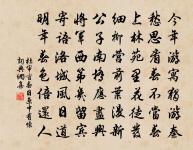

閒中打睡原文

永日无一事,何妨白昼眠。是中有佳处,心形每自便。

六用不能行,根尘都弃捐。

非醉亦非迷,神守得安全。

古人曷诃责,盖欲绳其愆。

粪墙斥宰予,便腹嘲孝先。

我则异於是,一息养绵绵。

魂梦既已无,中扃绝万缘。

不游华胥国,真乐侔乎天。

要学希夷子,且作地行仙。

诗词问答

问:閒中打睡的作者是谁?答:郭印

问:閒中打睡写于哪个朝代?答:宋代

问:郭印的名句有哪些?答:郭印名句大全

参考注释

永日

(1).长日,漫长的白天。《梁书·王规传》:“玄冬脩夜,朱明永日。” 唐 李咸用 《宿隐者居》诗:“永日连清夜,因君识躁君。” 宋 陆游 《闲居书事》诗:“玩《易》焚香消永日,听琴煮茗送残春。” 明 沉德符 《野获编·督抚·阮中丞被围》:“ 阮中丞 始出视事,时方盛夏……偃卧时,稍起行,即手薙榛莽以消永日耳。” 清 钱谦益 《读杜小笺上》:“归田多暇,时诵 杜 诗,以消永日。”

(2).从早到晚;整天。 汉 刘桢 《公讌》诗:“永日行游戏,欢乐犹未央。” 前蜀 韦庄 《丙辰鄜州遇寒食》诗之五:“永日迢迢无一事,隔街闻筑气毬声。”《醒世恒言·灌园叟晚逢仙女》:“倘然是一种名花,家中没有的,或虽有,已开过了,便将正事撇在半边,依依不捨,永日忘归。” 清 陈梦雷 《生年不满百》诗:“永日恣挥觴,沉醉勿復醒。”

(3).多日;长久。 南朝 陈 徐陵 《文帝登祚尊皇太后诏》:“皇嗣元良,藐在 崤 渭 。二臣奉迎,川途靡从。六传还朝,淹留永日。”

(4).谓消磨时日。《诗·唐风·山有枢》:“且以喜乐,且以永日。”《后汉书·崔駰传》:“聊优游以永日兮,守性命以尽齿。” 唐 张九龄 《登郡城南楼》诗:“闭阁幸无事,登楼聊永日。”

一事

(1).一件事。《淮南子·缪称训》:“察於一事,通於一伎者,中人也。” 南朝 梁 萧统 《文选序》:“若其纪一事,咏一物,风云草木之兴,鱼虫禽兽之流,推而广之,不可胜载矣。” 宋 陈亮 《上孝宗皇帝第一书》:“纲纪总摄,法令明备,郡县不得以一事自专也。” 清 郑燮 《赠博也上人书》诗:“独有老僧无一事,水禽沙鸟听关关。” 杨朔 《三千里江山》第十三段:“不经一事,不长一智。”

(2).同一件事;同一类事。《公羊传·僖公元年》:“此一事也,曷为復言 齐 师、 宋 师、 曹 师?不復言师,则无以知其为一事也。”《后汉书·桓谭传》:“又见法令决事,轻重不齐,或一事殊法,同罪异论,姦吏得因缘为市。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲·结构》:“同一月也,出於 牛氏 之口者,言言欢悦;出於 伯喈 之口者,字字凄凉。一座两情,两情一事,此其针线之最密者。”

(3).专一其事。《管子·心术下》:“一事能变曰智。” 尹知章 注:“能专一其事,能变而动之谓智也。”

(4).服役一次。《汉书·贾捐之传》:“ 孝文皇帝 閔中国未安,偃武行文,则断狱数百,民赋四十,丁男三事而一事。”

(5).方言。业务或组织上有关系的。如:这家药铺和 北京 同仁堂 药铺是一事。

何妨

(1) 为什么不

何妨一试

(2) 用反问的语气表示不妨

你何妨试一试

昼眠

白昼睡眠;午睡。《南齐书·东昏侯纪》:“﹝帝﹞昼眠夜起如平常。” 唐 白居易 《睡起晏坐》诗:“后亭昼眠足,起坐春景暮。” 宋 苏轼 《乐全先生生日以铁拄杖为寿》诗之一:“入怀冰雪生秋思,倚壁蛟龙护昼眠。”

中有

即中阴。《俱舍论·分别世品》:“死生二有中,五藴名中有;未至应至处,故中有非生。”《大乘义章》卷八:“两身之间,所受阴形,名为中有。” 吕澂 《中国佛学源流略讲》第四讲:“ 犊子 主张有‘中有’(‘生有’与‘死有’之间的状态),此论也有‘中间涅槃’即在中有中入灭的说法。”详“ 中阴 ”。

佳处

(1).优美之处。《世说新语·文学》“ 孙兴公 作《天台赋》” 南朝 梁 刘孝标 注:“‘ 赤城 霞起而建标,瀑布飞流而界道。’此赋之佳处。” 宋 叶绍翁 《四朝闻见录》附录引 宋 周密 《题<保母帖>》诗:“佳处将无同,閟妙未易语。” 鲁迅 《呐喊·故乡》:“但要我记起他的美丽,说出他的佳处来,却又没有影象,没有言辞了。”

(2).谓胜境。 唐 杜甫 《次空灵岸》诗:“迴帆覬赏延,佳处领其要。” 唐 韩愈 《将至韶州借图经》诗:“愿借图经将入界,每逢佳处便开看。” 宋 文同 《奉寄兴州分判诚之蒲兄》诗:“ 武兴 山水郡,左右有佳处。” 明 唐顺之 《茅处士妻李孺人合葬墓志铭》:“尝欲邀诸诗客相与入 天台 雁宕 ,访 赤城 佳处以为快。”

心形

精神与形体。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·赏誉》:“﹝ 王济 ﹞既闻其言,不觉懔然,心形俱肃。” 唐 白居易 《足疾》诗:“应须学取 陶彭泽 ,但委心形任去留。” 宋 范成大 《再次韵述怀约子文见过》:“灰木心形雪满头,鹤鳧长短不悲忧。”

自便

随自己的方便行动;按自己的意思行动

六用

佛教语。指六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)之功能。 宋 苏轼 《明日南禅和诗不到重赋数珠篇以督之》之一:“自从一生二,巧歷莫能衍。不如袖手坐,六用都怀卷。” 宋 范成大 《习闲》诗:“习閒成懒懒成痴,六用都藏缩似龟。” 清 姚鼐 《答朱石君中丞次韵》:“衰年薝卜甫闻香,那得全将六用藏。”

不能

(1)

不可能;不能够

又北向,不能得日。——明·归有光《项脊轩志》

不能理解

不能生育

不能实现

(2)

〈方〉∶不允许,不可以

不能不谈到

不能接受

不能相提并论

(3)

〈方〉∶不至于

根尘

佛教语。佛家谓眼、耳、鼻、舌、身、意为六根,色、声、香、味、触、法为六尘。色之所依而能取境者谓之根;根之所取者,谓之尘。合称根尘。《楞严经》卷五:“根尘同源,缚脱无二。” 唐 王维 《能禅师碑》:“至于定无所入,慧无所依,大身过于十方,本觉超于三世,根尘不灭,非色灭空,行愿无成,即凡成圣。” 宋 苏轼 《次韵定慧长老守钦见寄》之四:“根尘各清浄,心境两奇絶。” 清 黄宗羲 《泽望黄君圹志》:“深恨释氏根尘洗涤未浄。”

弃捐

(1).抛弃;废置。《战国策·秦策五》:“子曰:‘少弃捐在外,尝无师傅所教学,不习於诵。’”《淮南子·览冥训》:“弃捐 五帝 之恩刑,推厥 三王 之法籍。” 唐 胡适 《行路难》诗之一:“黄金如斗不敢惜,片言如山莫弃捐。” 章炳麟 《驳康有为论革命书》:“所谓圣明之主者,亦非远于人情者也,果能敝屣其黄屋,而弃捐所有以利汉人邪?”

(2).特指士人不遇于时或妇女被丈夫遗弃。 汉 刘向 《<战国策>序》:“当此之时……重约结誓,以守其国,故 孟子 、 孙卿 儒术之士,弃捐於世;而游説权谋之徒,见贵於俗。” 唐 张籍 《离妇》诗:“十载来夫家,闺门无瑕疵……念君终弃捐,谁能强在兹。” 唐 吴筠 《览古》诗之七:“ 鲁侯 祈政术, 尼父 从弃捐。 汉 主思英才, 贾生 被排迁。” 宋 陈师道 《贺许州梁资政书》:“某向以不虞之名,误被非常之举,间缘罪戾,自取弃捐。” 明 何景明 《东门赋》:“念我与君,少小结髮,何言中路,弃捐决别。”《警世通言·杜十娘怒沉百宝箱》:“妾櫝中有玉,恨郎眼内无珠,命之不辰,风尘困瘁,再得脱离,又遭弃捐。” 清 吴伟业 《赠陆生》诗:“京华浪跡非长计,卖药求名总游戏。习俗谁容我弃捐,才名苦受人招致。”

(3).人死的婉词。《史记·扁鹊仓公列传》:“有先生则活,无先生则弃捐填沟壑,长终而不得反。” 唐 李翱 《右仆射杨公墓志》:“公生六年,太保弃捐;未及成童, 虢国 又终。” 明 宋濂 《故封承事郎给事中王府君墓版文》:“予生髮未燥,先公弃捐,一念及兹,肝胆为之拆裂。” 清 赵翼 《哭刘瀛坡总戎》诗:“如此相知忍弃捐,身骑箕尾竟登仙。”

神守

(1).犹神情。《三国志·蜀志·蒋琬传》:“时新丧元帅,远近危悚。 琬 出类拔萃,处羣僚之右,既无戚容,又无喜色,神守举止,有如平日,由是众望渐服。”

(2).精神内聚。《宋书·南郡王义宣传》:“ 义宣 惛垫,无復神守。”

(3).鳖的别称。 明 李时珍 《本草纲目·介一·鳖》:“鱉行蹩躄,故谓之鱉。《淮南子》曰:‘鱉无耳而守神,神守之名以此。’ 陆佃 云:‘鱼满三千六百,则蛟龙引之而飞,纳鱉守之则免,故鱉名神守。’”

安全

不受威胁,没有危险、危害、损失

安全 *

安全距离

古人

泛指前人,以区别于当世的人

诃责

厉声叱责。《三国志·吴志·顾雍传》“官有 * ,何至於此” 裴松之 注引 晋 虞溥 《江表传》:“ 谭 醉酒,三起舞,舞不知止。 雍 内怒之。明日,召 谭 ,訶责之。” 宋 洪迈 《夷坚甲志·李舒长仆》:“共雇一僕曰 陈四 。僕愿而朴,多迟钝不及事。四人者日日訶责,惟 李 不然。” 萧乾 《参商》:“他狠狠地诃责带他去‘玩玩’的 娴贞 。”

粪墙

秽土之墙。语出《论语·公冶长》:“ 宰予 昼寝。子曰:‘朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也。’”后用以比喻不可救药的事或人。《汉书·董仲舒传》:“今 汉 继 秦 之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可柰何。” 宋 苏轼 《次韵张甥棠美昼眠》:“ 宰我 粪墙讥敢避, 孝先 经笥謔兼忘。” 梁启超 《立 * 体与政治道德》:“则朽木不可雕,粪墙不可圬,吾又安知其所终极也!”

便腹

肥满之腹。 宋 苏轼 《宝山昼睡》诗:“七尺顽躯走世尘,十围便腹贮天真。” 宋 唐庚 《舍弟既到有作》诗:“匪躬老矣惟心在,便腹依然但髮稀。” 元 耶律楚材 《用万松老人韵作十诗寄郑景贤》之二:“天真贮便腹,浩气塞征襟。”

息养

犹言休养生息。《魏书·邢峦传》:“若臣之愚见,谓宜修復旧戍,牢实边方,息养中州,拟之后举。”《旧唐书·突厥传上》:“我众新集,犹尚疲羸,须且息养三数年,始可观变而举。”

绵绵

微细;连续不断的样子

秋雨绵绵

魂梦

梦;梦魂。 唐 李嘉祐 《江湖秋思》诗:“ 嵩 南春徧伤魂梦, 壶口 云深隔路歧。”《初刻拍案惊奇》卷十四:“ 于大郊 魂梦里也道:‘此时死尸,不知漂去几千万里了。’” 清 方文 《寄怀齐方壶》诗:“千里家山魂梦远,三江雨雪信音稀。” 康有为 《大同书》甲部绪言:“吾已嘬之,饮之,葄之,枕之,魂梦通之。”

既已

(1).已经。《庄子·逍遥游》:“子治天下,天下既已治矣。” 晋 陆机 《豫章行》:“前路既已多,后涂随年侵。”

(2).已经过去;已经完结。《汉书·外戚传下·定陶丁姬》:“太后以为既已之事,不须復发。” 南朝 宋 颜延之 《北使洛》诗:“蓬心既已矣,飞薄殊亦然。” 宋 欧阳修 《时论·塞垣》:“近世 晋高祖 建 义并门 ,得戎王为援,既已,乃以 幽 、 蓟 、 山后 诸郡为 邪律 之寿。”

(3).既然已经。 宋 苏轼 《石鼓》诗:“六经既已委灰尘,此鼓亦当遭击剖。” 鲁迅 《且介亭杂文二集·在现代中国的孔夫子》:“既已厌恶和尚,恨及袈裟,而 孔夫子 之被利用为或一目的的器具,也从新看得格外清楚起来。”

中扃

(1).谓闭锁内心,欲望不生。《淮南子·主术训》:“中欲不出谓之扃,外邪不入谓之塞。中扃外闭,何事之不节;外闭中扃,何事之不成。”

(2).指内心。 宋 陆游 《学道》诗:“精神生尺宅,虚句集中扃。”

(3).犹禁中,皇帝所居之处。《明史·黄尊素传》:“陛下厌薄言官,人怀忌讳,遂有剽窃皮毛,莫犯中扃者。”

(4).中门。 明 徐弘祖 《徐霞客游记·滇游日记二》:“忽山间一孔高悬,直透中扃,光明如满月缀云端,真是天门中开。”

万缘

指一切因缘。 唐 白居易 《端居咏怀》:“从此万缘都摆落,欲携妻子买山居。” 宋 苏轼 《安国寺浴》诗:“心困万缘空,身安一牀足。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录四》:“凡学仙者,必游方之外,使万缘断絶,一意精修。” 瞿秋白 《饿乡纪程》三:“我现在是万缘俱寂,一心另有归向了。”

华胥

(1).人名。传说是 伏羲氏 的母亲。 北魏 郦道元 《水经注·瓠子河》:“ 瓠河 又左逕 雷泽 北,其泽藪在 大成阳县 故城西北十餘里,昔 华胥 履大跡处也。” 唐 司马贞 《补<史记·三皇本纪>》:“ 太皥 庖牺氏 ……母曰 华胥 ,履大人迹於 雷泽 ,而生 庖牺 於 成纪 。” 庖牺 ,即 伏羲 。

(2).《列子·黄帝》:“﹝ 黄帝 ﹞昼寝,而梦游於 华胥氏 之国。 华胥氏 之国在 弇州 之西, 台州 之北,不知斯齐国几千万里。盖非舟车足力之所及,神游而已。其国无帅长,自然而已;其民无嗜欲,自然而已…… 黄帝 既寤,怡然自得。”后用以指理想的安乐和平之境,或作梦境的代称。 宋 王安石 《书定林院窗》诗之一:“竹鷄呼我出 华胥 ,起灭篝灯拥燎炉。” 清 黄遵宪 《寄怀左子兴领事》诗:“十载勋名辅英簜,一家安乐寄 华胥 。” 郭沫若 《卓文君》第一景:“四处都是愁城?何处是 华胥 国境?几次想,仰我三尺长剑,令我魂儿飞升!”

希夷

(1).《老子》:“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希。” 河上公 注:“无色曰夷,无声曰希。”后因以“希夷”指虚寂玄妙。 南朝 梁 萧统 《谢敕参解讲启》:“至理希夷,微言渊奥,非所能钻仰。” 唐 权德舆 《奉和郑宾客相公摄官丰陵扈从之作》诗:“莫究希夷理,空怀涣汗恩。”

(2).指虚寂玄妙的境界。 唐 韩愈 《顺宗实录五》:“臣闻上圣玄邈,独超乎希夷;彊名之极,犹存乎罔象。” 唐 钱起 《奉和圣制登会昌山应制》诗:“睿想入希夷,真游到 具茨 。”

(3).谓清静无为,任其自然。《北史·序传·李行之》:“年将六纪,官歷四朝,道协希夷,事忘可否。” 唐 白居易 《病中宴坐》诗:“外安支离体,中养希夷心。” 宋 范成大 《太上皇帝灵驾发引挽歌词》之一:“宵旰三星纪,希夷十闰年。”

(4).指道家、道士。 唐 元稹 《周先生》诗:“希夷 周先生 ,烧香调琴心。” 明 高启 《与王隐君宿贞宁守道馆》诗:“愿从希夷游,稽首青牛翁。” 清 高孝本 《登华山》诗:“希夷云际卧,毛女树边逢。”

地行仙

(1).原为佛典中所记的一种长寿的神仙。《楞严经》卷八:“人不及处有十种仙: 阿难 ,彼诸众生,坚固服饵,而不休息,食道圆成,名地行仙…… 阿难 ,是等皆於人中鍊心,不修正觉,别得生理,寿千万岁,休止深山或大海岛,絶於人境。”后因以喻高寿或隐逸闲适的人。 宋 苏轼 《乐全先生生日以铁拄杖为寿》诗之一:“先生真是地行仙,住世因循五百年。” 宋 辛弃疾 《水调歌头·寿南涧》词:“上界足官府,公是地行仙。” 明 唐寅 《题自画守耕图》诗:“昨日三山降除日, 长沮 同拜地行仙。”

(2).比喻远行的人。 宋 文天祥 《怀则堂实堂》诗:“中夜想应发深省,故人南北地行仙。”