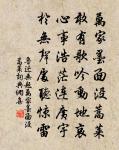

送吕夏卿原文

始吾尚幼学弄笔,群儿争诵公初文。嗟我今年已白发,公初相见犹埃尘。

传家尚喜有二子,始知灵珠出淮滨。

去年束书来上国,欲以文字惊众人。

驽骀群马敛足避,天衢让路先骐驎。

尚书礼部奏高第,敛衣襆砚趋严宸。

曈曈春日转黄伞,蔼蔼赋笔摛青云。

我时寓直殿庐外,众中迎子笑以忻。

明朝失意落入后,我为沮气羞出门。

得官高要几千里,犹幸海远无恶氛。

英英帝圃多鸾凰,上下羽翼何缤纷。

期子当呼丹山凤,为瑞相与来及群。

诗词问答

问:送吕夏卿的作者是谁?答:欧阳修

问:送吕夏卿写于哪个朝代?答:宋代

问:欧阳修的名句有哪些?答:欧阳修名句大全

参考注释

幼学

(1).《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼,学。” 郑玄 注:“名曰幼,时始可学也。”因称十岁为“幼学之年”。后引申为幼时的学业。 宋 陆游 《杨夫人墓志铭》:“二子未从外塾,而於幼学之事,各已通贯精习,卓然为奇童矣。”

(2).称初入学的学童。《天雨花》第十二回:“众人尽赞 黄小姐 ,真乃仙才天纵成;此诗全不似幼学, 静英 谦逊不停声。”

弄笔

(1).谓执笔写字、为文、作画。 汉 王充 《论衡·佚文》:“天文人文,文岂徒调墨弄笔为美丽之观哉!” 南朝 陈 徐陵 《<玉台新咏>序》:“於是燃脂暝写,弄笔晨书。” 唐 元稹 《闺晚》诗:“调絃不成曲,学书徒弄笔。” 宋 王安石 《纯甫出释惠崇画要予作诗》:“酒酣弄笔起春风,便恐漂零作红雨。” 鲁迅 《书信集·致李秉中》:“昔曾弄笔,志在革新。”

(2).舞文弄墨。《晋书·赫连勃勃载记》:“我今未死,汝犹不以我为帝王,吾死之后,汝辈弄笔,当置吾何地?”《儿女英雄传》第二四回:“这也不知是那 燕北闲人 无端弄笔,也不知果是天公造物有意弄人。”

群儿

一群小儿。多用作轻蔑之辞。《汉书·霍光传》:“ 武帝 遗詔封 金日磾 为 秺侯 , 上官桀 为 安阳侯 , 霍光 为 博陆侯 ……时衞尉 王莽 子男 忽 侍中,扬语曰:‘帝(病)﹝崩﹞, 忽 常在左右,安得遗詔封三子事!羣儿自相贵耳。’” 唐 韩愈 《调张籍》诗:“ 李 杜 文章在,光燄万丈长;不知羣儿愚,那用故谤伤。” 梁启超 《自励》诗:“未学英雄先学道,肯将荣瘁校羣儿。”

初文

文字学上称同一个字的初期写法,多是独体字。与“后起字”相对而言。 章炳麟 《文始·叙例》:“於是刺取《説文》独体,命以初文;其诸渻变及合体象形指事,与声具而形残,若同体复重者,谓之準初文。” 陆宗达 《说文解字通论》第一章:“这种初文在标识语言时,往往一形数用。”

今年

指现在的这一年

白发

白头发

白发谁家翁媪。——辛弃疾《清平乐》

相见

彼此会面

整个代表团在终点站与他们相见

埃尘

(1).尘土。《后汉书·光武帝纪上》:“瞰临城中,旗帜蔽野,埃尘连天,鉦鼓之声闻数百里。” 唐 孟郊 《罗氏花下奉招陈侍御》诗:“眼见枝上春,落地成埃尘。” 宋 欧阳修 《同年秘书丞陈动之挽词》之一:“富贵声名岂足论,死生荣辱等埃尘。”

(2).喻尘世。 汉 张衡 《归田赋》:“超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。” 唐 白居易 《奉和晋公侍中蒙除留守行及洛师感悦发中斐然成咏》:“鸞凤翱翔在寥廓,貂蝉萧洒出埃尘。” 宋 范成大 《西江有单鹄行》:“方知翅翎俊,可以凌埃尘。”

(3).地面上。多见于戏曲。《再生缘》第五八回:“送出仪门登了轿,忙忙的,拦轩一拱到埃尘。”京剧《盗宗卷》:“[ 张苍 唱] 张苍 撩袍跪埃尘,拜谢我主的爵禄恩。”

传家

(1).传家事于子孙。《后汉书·郑玄传》:“入此岁来,已七十矣。宿素衰落,仍有失误,案之礼典,便合传家。” 李贤 注:“传家谓家事任子孙也。《曲礼》曰:‘七十老而传。’”

(2).传给子孙或子孙世代相传。 宋 苏轼 《再和许朝奉》诗:“传家有衣鉢,断狱尽《春秋》。” 清 吴伟业 《赠张以韬来鹤》诗:“草圣传家久著闻,斗看孤鹤下层云。” 老舍 《茶馆》第一幕:“东西真地道,传家的玩艺。”

灵珠

(1).即灵蛇珠。《文选·陆倕<新漏刻铭>》:“ 陆机 之赋,虚握灵珠; 孙绰 之铭,空擅崑玉。” 李周翰 注:“灵珠、崑玉,喻文章美也。” 唐 杨炯 《登秘书省阁诗》序:“心同匪石,达人千载之交;手握灵珠,文士一都之会。” 王闿运 《巡抚吴尚书六寿颂》:“家握 荆 珍,人褱灵珠, 吴会 之文,云涌泉浡。”参见“ 灵蛇珠 ”。

(2).美珠。 唐 莫宣卿 《赋得水怀珠》:“长川含媚色,波底孕灵珠。”

(3).指制造凹凸透镜的球面玻璃体。 梁启超 《格致之学学说沿革小史·近古格致学史》:“ 卡利列 之千里镜,以凸面‘灵珠’与凹面‘灵珠’相合而成,彼乃改用两凸面灵珠,以便于观测。”按,凸面灵珠即为会聚透镜,凹面灵珠即为发散透镜。

去年

上一年

我从去年辞帝京。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》诗

束书

(1).犹负籍。 唐 方干 《送班主簿入谒荆南韦常侍》诗:“束书成远去,还计莫经春。倒篋唯求醉,登舟自笑贫。” 宋 文莹 《玉壶清话》卷十:“ 梦锡 抱学有才……束书渡 淮 至 广陵 ,謁先主,辟置门下。”

(2).收起书籍。谓把书搁置一边。 宋 苏轼 《李氏山房藏书记》:“近岁市人,转相摹刻,诸子百家之书,日传万纸……而后生科举之士,皆束书不观,游谈无根,此又何也?” 明 唐顺之 《书丁近斋示孙卷后》:“今益衰且病,精力日减,於是经年束书不一观。”

上国

(1).指国都以西的地区。《左传·昭公十四年》:“夏, 楚子 使 然丹 简上国之兵於 宗丘 。” 杜预 注:“上国,在国都之西。西方居上流,故谓之上国。”

(2). 春秋 时称中原各诸侯国为上国,与 吴 楚 诸国相对而言。《左传·昭公二十七年》:“﹝ 吴子 ﹞使 延州来 季子 聘于上国,遂聘于 晋 ,以观诸侯。” 孔颖达 疏引 服虔 曰:“上国,中国也。盖以 吴 辟在东南,地势卑下,中国在其上流,故谓中国为上国也。”《国语·吴语》:“ 越 灭 吴 ,上征上国。” 韦昭 注:“上国,中国也。” 三国 魏 陈琳 《檄吴将校部曲文》:“﹝ 夫差 ﹞抗衡上国,与 晋 争长。” 清 刘大櫆 《送张福清序》:“昔在自古, 闽 粤 不齿於上国。”

(3).外藩对帝室或朝廷的称呼。《后汉书·陈蕃传》:“夫诸侯上象四七,垂耀在天,下应分土,藩屏上国。” 李贤 注:“上象四七,谓二十八宿各主诸侯之分野,故曰下应分土,言皆以辅王室也。” 三国 魏 曹植 《与杨德祖书》:“吾虽德薄,位为蕃侯,犹庶几戮力上国,流惠下民。” 唐 白居易 《祭迴鹘可汗文》:“抚有九姓,制临一方,气吞诸戎,名播上国。” 清 魏源 《圣武记》卷五:“惟 布达拉 一区,其土膏衍,其人秀好,其音 华夏 ,故 吐番赞普 都之,以鞭挞四夷,抗衡上国。”

(4).指京师。 南朝 梁 江淹 《四时赋》:“忆上国之綺树,想 金陵 之蕙枝。”《资治通鉴·唐德宗建中二年》:“今海内无事,自上国来者,皆言天子聪明英武,志欲致太平,深不欲诸侯子孙专地。” 胡三省 注:“时藩镇窃据,自比古诸侯,谓京师为上国。”《红楼梦》第四回:“ 薛蟠 素闻得都中乃第一繁华之地,正思一游,便趁此机会,一来送妹待选,二来望亲,三来亲自入部销算旧账,再计新支,--其实只为游览上国风光之意。”

欲以

即“欲以(之)”,想借(此)

侯生…直上载公子上坐,不让,欲以观公子。——《史记·魏公子列传》

欲以动上意。(即“欲以之动上意”的省略。)——宋· 王谠《唐语林·雅量》

文字

(1) 记录语言的符号,如汉字、拉丁字母。秦始皇统一中国后,在“琅琊山刻石”中才第一次把文字叫做字

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。——《说文解字叙》

(2) 文章;作文

文字通顺

(3) 语言的书面形式,如汉文、俄文

(4) 文书;公文

行文字

(5) 密信

得此文字

众人

(1) 大多数人

众人都感到惊奇

(2) 大家

众人竭力。——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

(3) 一般人,普通人

今之众人。——唐· 韩愈《师说》

为众人师。——唐· 柳宗元《柳河东集》

众人待其身。——唐· 韩愈《原毁》

众人皆以奢靡。——宋· 司马光《训俭示康》

泯然众人。——宋· 王安石《伤仲永》

驽骀

(1).指劣马。《楚辞·九辩》:“却騏驥而不乗兮,策駑駘而取路。” 唐 李群玉 《骢马》诗:“青芻与白水,空笑駑駘肥。” 清 陈维崧 《簇水·见古寺放生马而叹之》词:“草头一点,猛气削駑駘凡马。”

(2).喻低劣的才能。《晋书·荀崧传》:“臣学不章句,才不弘通……思竭駑駘,庶增万分。” 明 唐顺之 《与王尧衢书》:“当今之士,隐居篤学、修名砥节如 湖州 唐子 、 平凉 赵子 辈者,凡若干人,僕之駑駘,十不及其二三。” 邹韬奋 《<萍踪寄语二集>弁言》:“我于愧怍之馀,一面想乘此机会把自己充实一些,以作继续为社会勉竭驽骀的准备;一面仍时常不忘须就浅见所及,记些出来向垂念我的好友们报告报告。”

(3).喻才能低劣者。 元 无名氏 《谢金吾》第一折:“割捨了我个老裙釵,博着你个泼駑駘。”

(4).平庸无能。 明 无名氏 《四贤记·具庆》:“自媿駑駘,幸覩容光。”《二十年目睹之怪现状》第七二回:“承大帅栽培,深恐駑駘,不足以副宪意。”

敛足

敛步

天衢

(1).天空广阔,任意通行,如世之广衢,故称天衢。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·时序》:“驭飞龙於天衢,驾騏驥於万里。” 唐 皎然 《奉陪郑使君谔游太湖至洞庭山登真观却望湖水》诗:“突兀盘水府,参差沓天衢。” 清 黄遵宪 《病中纪梦述梁任父》诗:“道逢两神人,排云上天衢。”

(2).京都。《文选·张衡<西京赋>》:“岂伊不虔思于天衢,岂伊不怀归于枌榆。” 刘良 注:“天衢, 洛阳 也。”《三国志·吴志·胡综传》:“远处 河朔 ,天衢隔絶。” 唐 陈子昂 《申宗人寃狱书》:“天衢得以清泰,万国得以欢寧。”

(3).指京都的大路。 唐 李贺 《汉唐姬饮酒歌》:“御服沾霜露,天衢长蓁棘。” 五代 王定保 《唐摭言·无官受黜》:“尝跨驴张盖,横截天衢,时秋风正厉,黄叶可扫。 岛 ( 贾岛 )忽吟曰:‘落叶满 长安 。’” 宋 梅尧臣 《送张著作孟侯宰上元》诗:“天衢车马跡,急若机上梭。”

(4).天之庇荫、福佑。衢,通“ 庥 ”。语出《易·大畜》:“上九,何天之衢,亨。” 高亨 注:“衢读为‘庥’,庇荫。”

(5).星名。《晋书·天文志上》:“房四星,为明堂,天子布政之宫也……又为四表,中间为天衢,为天关,黄道之所经也。”

让路

(1) 让开道路,以免阻挡别人

请大家让路

(2) 让开

你们的工程得给重点工程让路

骐驎

亦作“ 騏麟 ”。1.传说中的兽名。即麒麟。《战国策·赵策四》:“有覆巢毁卵,而凤皇不翔;刳胎焚夭,而騏驎不至。”一本作“ 麒麟 ”。《隋书·李德林传》:“明王圣主,得騏驎凤凰为瑞,是圣德所感,非力能致之。”

(2).良马。《战国策·齐策四》:“君之厩马百乘,无不被绣衣而食菽粟者,岂有騏麟騄耳哉?” 汉 桓宽 《盐铁论·讼贤》:“騏驎之輓盐车,垂头於 太行 。” 唐 杜甫 《骢马行》:“近闻下詔喧都邑,肯使騏驎地上行。”

尚书

(1) 中国古代官名。执掌文书奏章。作为官名,始置于战国时,或称“掌书”。秦为少府属官,汉武帝提高皇权,因尚书在皇帝左右办事,地位逐渐重要。后各朝均有设置,清代相沿不改

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之。——三国蜀· 诸葛亮《出师表》

上书乞骸骨,征拜尚书。——《后汉书·张衡传》

(2) 明清两代是政府各部的最高长官

兵部尚书

礼部

官署名,清代中央政府的六部之一,掌礼乐、祭祀、封建、宴乐文学校贡举的政令

高第

(1).经过考核,成绩优秀,名列前茅。《史记·儒林列传》:“一岁皆輒试,能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中者,太常籍奏。”

(2).常指科举中式。 唐 贾岛 《送陈商》诗:“联翩曾数举,昨登高第名。”《初刻拍案惊奇》卷十:“儘有贫苦的书生向富贵人家求婚,便笑他阴沟洞里思量天鹅肉吃。忽然青年高第,然后大家懊悔起来,不怨悵自己没有眼睛,便嗟叹女儿无福消受。”

(3).指科举中式者。 清 龚自珍 《己亥杂诗》之一一四:“如此高材胜高第,头衔追赠薄三 唐 。”

(4).指官吏的考绩优等。《汉书·儒林传·严彭祖》:“ 彭祖 为 宣帝 博士,至 河南 、 东郡 太守。以高第入为左冯翊。” 宋 叶适 《兵部尚书蔡公墓志铭》:“或疑‘天子圣德方日新,公少年论諫,盍顺导婉达’,由是不得高第。”

(5).指学习成绩优异。 汉 赵岐 《<孟子>题辞》:“於是退而论集所与高第弟子 公孙丑 、 万章 之徒难疑答问。”

(6).指高材生。《北齐书·儒林传·李铉》:“ 鉉 以乡里无可师者,遂与州里 杨元懿 、 河间 宗惠振 等结侣诣大儒 徐遵明 受业,居 徐 门下五年,常称高第。”《朱子语类》卷一○一:“看道理不可不子细。 程 门高第如 谢上蔡 、 游定夫 、 杨龟山 辈,下梢皆入禪学去。” 清 俞樾 《群经平议·论语二》“ 赐 不受命而货殖焉”:“故不曰商贾,而曰货殖, 子贡 以圣门高第,亦復为之。”

敛衣

(1).即敛服。亦指穿殓服。敛,通“ 殮 ”。《礼记·丧服大记》:“敛衣踊。” 唐 杨炯 《中书令薛振行状》:“别降中使赐敛衣一袭,杂物百段。” 清 陈其元 《庸闲斋笔记·复封摄政睿亲王册文》:“值冲岁未亲几务,众因矫命以除封;詎深文竟指敛衣,久令衔寃於没世。”参见“ 敛服 ”。

(2).用化缘来的零碎布制成的衣服。 唐 冯贽 《云仙杂记·敛衣》:“ 伊处士 从众人求尺寸之帛,聚而服之,名曰敛衣。”

(3).整饬衣衫。表示恭敬。 宋 王谠 《唐语林·德行》:“ 刘敦儒 事亲以孝闻……常敛衣受杖,曾不变容。”《扶风传信录》附录《后会仙记》:“ 柳 乃拂衣慢立,欲行礼, 仇 以褻衣辞, 柳 亦敛衣退,似无復拘拘者。”参见“ 敛衽 ”。

曈曈

(1) 日出时光亮的样子

(2) 闪烁的样子

春日

(1).春天;春季。《诗·豳风·七月》:“春日载阳,有鸣仓庚。” 汉 辛延年 《羽林郎》诗:“胡姬年十五,春日独当壚。” 唐 寒山 《诗》之六十:“ 洛阳 多女儿,春日逞华丽。” 管桦 《故乡》:“我被这春日的太阳晒得发热。”

(2).春天的太阳。 三国 魏 曹冏 《六代论》:“虽壅之以黑坟,煖之以春日,犹不救于枯槁。”《晋书·乐志下》:“仁配春日,威踰秋霜。” 唐 杜牧 《商山麻涧》诗:“雉飞鹿过芳草远,牛巷鸡塒春日斜。”

(3).立春之日。 宋 孟元老 《东京梦华录·立春》:“春日,宰执亲王百官皆赐金银幡胜。”

黄伞

亦作“黄繖”。 1.黄颜色的伞。即黄罗伞盖。皇帝仪仗之一。 宋 朱弁 《曲洧旧闻》卷一:“ 太祖 皇帝即位后,车驾初出,过大溪桥,飞矢中黄繖,禁卫惊骇,帝披其胸笑曰:‘教射!教射!’” 宋 刘过 《四犯剪梅花·上建康钱大郎寿》词:“ 西清 侍宴,望黄伞、日华笼輦。” 元 吴师道 《元旦朝回书事》诗之一:“黄繖宝幢微影动,一时吹面受东风。”

(2).借指皇帝。 宋 苏轼 《九月十五日翼日各以表谢又进诗一篇臣轼诗云》:“日高黄繖下 西清 ,风动槐龙舞交翠。”

(3).黄颜色的伞。 明 清 时知府以上的官之前导仪仗。伞质为布。 明 沉德符 《野获编·礼部一·褐盖》:“而庶子、諭德、洗马及讲读学士,在京亦张大金扇,以故向来俱得用黄繖。”

蔼蔼

(1) 形容草木茂盛

丛林蔼蔼

(2) 众多的样子

峨峨高门内,蔼蔼皆王侯。——左思《咏史》

(3) 暗淡或幽暗的样子

望中庭之蔼蔼兮,若季秋之降霜。——司马相如《长门赋》

赋笔

写诗用的笔。 宋 史达祖 《风流子》词之二:“藉吟笺赋笔,试融春恨,舞裙歌扇,聊应尘缘。”

青云

(1) 比喻高官显爵

平步青云

(2) 旧时比喻道德高尚有威望

青云之士

(3) 比喻隐居

形入紫闼,而意在青云

(4) 天空

寓直

寄宿于别的署衙当值。后泛称夜间于官署值班。 晋 潘岳 《秋兴赋》:“余春秋三十有二,始见二毛,以太尉掾兼虎賁中郎将,寓直於散骑之省。” 唐 李匡乂 《资暇集》卷中:“‘寓直’二字,出於 潘岳 之为武賁中郎将。 晋 朝未有将校省,故寄直散骑省。” 唐 宋之问 《和姚给事寓直之作》:“寓直光辉重,乘秋藻翰扬。”

殿庐

指殿旁庐幕,为朝臣候朝及值宿之所。 宋 叶梦得 《石林燕语》卷五:“殿庐幕次:三省官为一幕,枢密院为一幕,两省官为一幕,尚书省官为一幕,御史臺为一幕,中司则独设椅子,坐於隔门之内;惟翰林学士与知 开封府 同幕。”《宋史·真宗纪一》:“﹝ 开封 尹、皇太子 赵恒 ﹞殿庐幄次在宰相上,宫僚称臣,皆推让弗受。” 明 高启 《读史·董仲舒》诗:“早奏文章直殿庐, 茂陵 还復访遗书。”

众中

众人之中。 唐 杜甫 《送李校书二十六韵》:“众中每一见,使我潜动魄。” 清 吴骞 《扶风传信录》:“众中惟 秋鸿 最艳,乃更粧作 西施 舞,一座尽倾。”

明朝

〈方〉∶明天

失意

(1) 不能实现自已的意愿;不得志

而阿Q总觉得自己太失意;既然革了命,不应该只是这样的。——《阿Q正传》

(2) 双方意见不合

近与天将失意,塞其五山。——唐· 李朝威《柳毅传》

沮气

丧气,情绪低落。《隋书·韩洪传》:“ 洪 四面搏战,身被重创,将士沮气。” 唐 李德裕 《幽州纪圣功碑铭》:“当其时也,烽燧迭警,羽书狎至,人心大摇,羣师沮气。”

出门

(1) 离家外出或远行

(2) 〈方〉∶出嫁

千里

指千里马

先王之千里。——《吕氏春秋·察今》

无恶

不憎恨。《诗·周颂·振鹭》:“在彼无恶,在此无斁。” 汉 董仲舒 《春秋繁露·楚庄王》:“《诗》云……‘无怨无恶,率由羣匹’,此之谓也。” 唐 韩愈 《唐越州刺史薛君墓志铭》:“公之初志,不以事累,僶勉以随,亦贵於位,无怨无恶,中以自寳。”

没有 * 意念。 汉 董仲舒 《春秋繁露·深察名号》:“栣众恶於内,弗使得发於外者,心也,人之受气苟无恶者,心何栣哉。”

英英

(1).轻盈明亮的样子。《诗·小雅·白华》:“英英白云,露彼菅茅。” 朱熹 集传:“英英,轻明之貌。” 唐 皎然 《答道素上人别》诗:“碧水何渺渺,白云亦英英。” 清 钱谦益 《茅山怀古》诗之四:“英英岭上云,至今在空谷。”

(2).形容音声和盛。《吕氏春秋·古乐》:“乃令 鱓先 为乐倡, 鱓 乃偃寝,以其尾鼓其腹,其音英英。” 高诱 注:“英英,和盛之貌。”

(3).俊美而有才华。 晋 潘岳 《夏侯常侍诔》:“英英夫子,灼灼其雋。” 唐 李益 《自朔方还与郑式瞻等会法云寺》诗:“英英二三彦,襟旷去烦扰。” 清 朱琦 《朱副将战殁》诗:“大儿善射身七尺,小儿英英头虎额。”

(4).光彩鲜明的样子。 晋 潘岳 《为贾谧作赠陆机》诗:“英英朱鸞,来自南冈。” 唐 皎然 《答裴集阳伯明二贤》诗:“何似双琼璋,英英曜吾手。” 清 吴士玉 《玉带生歌奉和漫堂先生》:“英英紫玉晕痕透,有如白虹贯日昭精诚。”

(5).奇伟的,杰出的。 唐 韩愈 《赠别元十八协律》诗之二:“英英 桂林伯 ,实维文武特。” 宋 秦观 《次韵邢敦夫秋怀》之七:“英英 范 与 苏 ,器识兼文武。” 明 陆时雍 《诗镜总论》:“ 蔡文姬 才气英英,读《胡笳吟》可令惊蓬坐振,沙砾自飞。” 王闿运 《黄司使诔》:“异军特起,实利武夫,英英 黄君 ,奋与为徒。”

(6).茂美貌。 明 张居正 《咏怀》之三:“英英园中槿,朱荣媚朝阳。” 清 龚自珍 《赠太子太师卢公神道碑》:“观政於曹,翠翎英英。” 康有为 《泛漓江到桂林》诗:“英英虎鬚草,浸泉生气活。”

鸾凰

见“ 鸞皇 ”。

上下

(1) 高处和低处;上面和下面;职位上较高的和较低的人

上下同欲者胜。——《孙子·谋攻》

鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》

上下天光,一碧万顷。——范仲淹《岳阳楼记》

(2) 辈分上较高的和较低的人

全家上下都很高兴

(3) 从上面到下面

上下打量着这位陌生人

(4) 指程度上高低、优劣

不分上下

(5) 用在数量词后,表示概数;左右

今年一亩地能有一千斤上下的收成

这位先生今年五十上下

(6) 称衙门中的差役

这般炎热,上下只得担待一步!——《水浒传》

羽翼

(1) 比喻辅佐的人或力量

(2) 翅膀

缤纷

繁多而杂乱

五彩缤纷

色彩缤纷

丹山

(1).南方当日之地。 南朝 梁 江淹 《水上神女赋》:“非 丹山 之赫曦,闻琴瑟之空音。”参见“ 丹穴 ”。

(2).古谓产凤之山名。《吕氏春秋·本味》:“ 流沙 之西, 丹山 之南,有凤之丸, 沃 民所食。”《说唐》第十三回:“凤翅展 丹山 ,天下咸欣瑞兆。”参见“ 丹穴 ”。

(3).山名。在今 湖北 宜都县 西。《北堂书钞》卷一五一引 晋 袁山松 《宜都记》:“郡西北四十里有 丹山 。山间时有赤气笼林,岭如丹色,因名 丹山 。”

(4).地名。指 丹州 ,在今 陕西 宜川县 东北。 北周 庾信 《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑》:“校战 丹山 ,移营 白璧 。” 倪璠 注:“ 丹山 , 丹州 。”

相与

副词。表示同时同地做某件事。可译为“共同”

舍人相与谏。——《史记·廉颇蔺相如列传》

卒相与欢。

平原君竟与 毛遂偕。十九人相与目笑之而未发也。——《史记·平原君虞卿列传》

因相与言。——清· 梁启超《谭嗣同传》

精彩推荐:

-

我年三十四,鄂汉脱战场。四月扁舟东,生汝于建康。九载鹤山门,静翁还鵷行。实为旧主人,别意殊徊徨。尔时京湖阃,开府罗才良。吕氏贤父子,欲我高腾骧。补以□□爵,江岸司征航。既而今左辖,千骑如池阳。携我一家往,郡斋代表章。汝姊始四岁,同尔归南堂。明年辛酉秋,浙漕鹗荐翔。道山此大恩,给我鬻爵郎。不学执国柄,似道贪如狼。其客福建子,莹中狼如羊。厥子偶不第,乃独憾老方。谗之于似道,阴幽弩机张。廷试复第一,考官文赵常。易置乙科首,尔岂识臭香。萧艾压兰蕙,我心亦不忙。仕宦天有命,岂由人低昂。不意毒愈盛,廖真嬖人仓。五百彼何知,四遭白简霜。故尝忤林答,何至嗾郭阊。鲁港出师败,虮臣叫九苍。数其十可斩,乃先窜炎荒。

-

-