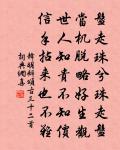

名句出处

出自宋代陈棣的《送李明甫召除奉常簿》

全文:

壑主临轩达四聪,皎如丽日明高穹。

倾葵发蔀烛幽隐,熙然万物还春风。

鼎新百度跻时雍,西垣东省罗鹓鸿。

锋车趣召无虚日,高阳才子咸登庸。

古桃小垒江之东,迩来庆事何其丰。

使君已秉螭坳笔,尺一于今召我公。

我公智略真夔龙,剑佩合侍明光宫。

升平雅乐欲大备,暂借笔管调笙钟。

奉常地峻位望隆,不与列棘监寺同。

文传章句群经外,器识錞于众乐中。

不愿封侯食万钟,不羡乘云游攀桐。

羡公此行登仙去,蜚声直上彻九重。

上方更化归醇醲,论思献纳宜舂容。

凝旒若访草茅士,余论无忘采菲葑。

参考注释

凝旒

(1).冕旒静止不动。形容帝王态度肃穆专注。 前蜀 韦庄 《和郑拾遗秋日感事》诗:“负扆劳天眷,凝旒念国章。”《旧唐书·杨虞卿传》:“陛下初临万宇,有忧天下之志,宜日延辅臣公卿百执事,凝旒而问,造膝以求,使四方内外,有所观焉。”

(2).代称帝王。 宋 张孝祥 《丑奴儿》词:“主人白玉堂中老,曾侍凝旒。”

草茅

亦作“ 草茆 ”。亦作“艸茅”。1.杂草。《楚辞·卜居》:“寧诛锄草茅以力耕乎?将游大人以成名乎?” 唐 杜甫 《奉酬严公寄题野亭之作》诗:“枉沐旌麾出城府,草茅无径欲教锄。” 清 唐甄 《潜书·柅政》:“虽无不肖攘民之事,而视民若忘,等於草茅。”

(2).草野;民间。多与“朝廷”相对。《仪礼·士相见礼》:“凡自称於君,士大夫则曰下臣,宅者在邦则曰市井之臣,在野则曰草茅之臣。”《梁书·张弘策传》:“英雄今何在?为已富贵,为在草茅?” 宋 欧阳修 《上范司谏书》:“夫布衣韦带之士,穷居草茅,坐诵书史,常恨不见用。” 清 侯方域 《朋党论下》:“朝廷有顽钝无耻之大臣,而后草茅有激浊扬清之名士。”《醒世姻缘传》第一回:“分明是草茆儿戏,到像 细柳 规模。”

(3).在野未出仕的人;平民。《新唐书·马周传赞》:“ 周 之遇 太宗 ,顾不异哉!由一介草茅言天下事。” 章炳麟 《秦政记》:“建国之主,非起于艸茅,必拔于搢绅也。” 吴晗 《朱元璋传》第二章三:“﹝ 刘基 ﹞以 贾谊 、 屈原 自比,怨 元 朝政府不用草茅,不问采薇,自艾自叹。”

(4).比喻鄙陋微贱。 唐 陈子昂 《为宗舍人谢赠物表》之二:“自国之宠贵,未闻此荣。草茅孤臣,何以堪处!”

(5).比喻浅陋微贱的人。 宋 曾巩 《与杜相公书》:“閤下以旧相之重,元老之尊,而猥自抑损,加礼於草茆之中,孤煢之际。” 宋 曾巩 《福州谢到任表》:“草茆弱质,素依及物之仁;犬马微诚,终冀因心之恕。”

余论

(1).识见广博之论;宏论。 汉 司马相如 《子虚赋》:“问 楚 地之有无者,愿闻大国之风烈,先生之餘论也。”《宋书·周朗传》:“吾虽疲冗,亦尝听君子之餘论,岂敢忘之。” 宋 苏轼 《答范景山书》:“久不闻餘论,顽鄙无所鐫发,恐遂汩没於流俗矣。”

(2).前人传留下的言论。《晋书·儒林传序》:“摈 闕里 之典经,习 正始 之餘论。” 南朝 梁 刘孝标 《重答刘秣陵诏书》:“绪言餘论,藴而莫传。”

(3).指一言半语。 南朝 梁 刘孝标 《广绝交论》:“攀其鳞翼,丐其餘论。” 唐 徐晶 《赠温驸马汝阳王》诗:“畴昔承餘论,文章幸滥推。” 宋 陈善 《扪虱新话·西门豹宋均优劣》:“用此事与 均 令娶巫家女事同,岂 均 暗合 孙吴 耶?抑亦盗其故智餘论乎?”

(4).指闲言碎语。 明 刘基 《御赐归老青田诏书》:“卿善为忠者,所以不辨而趋朝,一则释他人之餘论,况亲君之心甚切,此可谓不洁其名者歟?恶言不出者歟?”

菲葑

菲和葑,两种食用的植物。因其根部有时味苦,常被人丢弃。语本《诗·邶风·谷风》:“采葑采菲,无以下*体。” 郑玄 笺:“此二菜者,蔓菁与葍之类也。皆上下可食,然而其根有美时有恶时,采之者不可以根恶时并弃其叶。” 唐 白居易 《得乙与丁俱应拔萃》:“若弃以菲葑,失则自求诸己;儻中其正鵠,得亦不愧於人。” 梁启超 《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》:“菲葑不弃,敝帚自珍。”

陈棣名句,送李明甫召除奉常簿名句