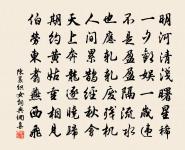

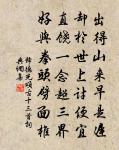

史原文

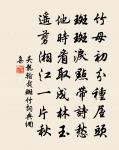

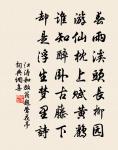

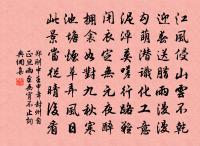

马记天官设,班图地里新。善谈方亹亹,青简见彬彬。

方朔初闻汉,荆轲昔向秦。

正辞堪载笔,终冀作良臣。

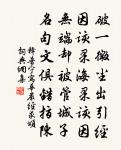

诗词问答

问:史的作者是谁?答:李峤

问:史写于哪个朝代?答:唐代

问:史是什么体裁?答:五律

问:李峤的名句有哪些?答:李峤名句大全

全唐诗:卷59_30

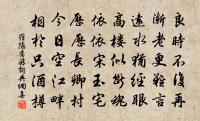

参考注释

马记

指 司马迁 所著《史记》。 唐 刘知几 《史通·断限》:“案 马 记以史制名, 班 书持 汉 标目。《史记》者,载数千年之事,无所不容。”

天官

(1).官名。《周礼》分设六官,以天官冢宰居首,总御百官。 唐 武后 光宅 元年改吏部为天官,旋复旧。后世亦称吏部为天官。《续资治通鉴·宋孝宗淳熙十二年》:“今天官诸选,条目猥多,法例参错,吏姦深远。” 明 何景明 《送萧文彧分教临川序》:“廼復试於天官,去取加详焉。”

(2).借指吏部尚书。 清 戴名世 《答赵少宰书》:“而足下出持节鉞,入贰天官。”评剧《铡阁老》第十一场:“老夫不敢,还是天官大人先行。”

(3).泛指百官。《礼记·曲礼下》:“天子建天官,先六大。”《汉书·李寻传》:“举有德行道术通明之士充备天官。” 王先谦 补注:“天工人代,故官曰天官。”《文选·班固<东都赋>》:“天官景从,寝威盛容。” 李善 注:“ 蔡邕 《独断》:‘百官小吏曰天官。’”

(4).指官职。 唐 王维 《责躬荐弟表》:“久穷天官,每慙尸素。”

(5).天文;天象。《史记·太史公自序》:“ 太史公 学天官於 唐都 。”《史记》有《天官书》, 司马贞 索隐:“天文有五官。官者,星官也。星座有尊卑,若之官曹列位,故曰天官。”《后汉书·崔瑗传》:“ 瑗 因留游学,遂明天官、历数、《京房易传》、六日七分。” 唐 王维 《送赵都督赴代州得青字》:“天官动将星, 汉 地柳条青。”

(6).道教所奉三官之一,三官为天官、地官、水官。 宋 梅尧臣 《观杨之美画》诗:“天官乘车建朱旗,赤旛前亚风卷披。” 清 李渔 《奈何天·锡祺》:“小圣,上元一品赐福天官紫微大帝。”参见“ 天官赐福 ”。

(7).泛指天上仙神居官者。《儿女英雄传》缘起首回:“只见班部丛中闪出四位金冠朱黻的天官,各各手捧文册一卷。”

(8).指耳、目、口、鼻、形体等感觉器官。《荀子·天论》:“耳、目、鼻、口、形能各有接而不相能也,夫是之谓天官。”《荀子·正名》:“然则何缘而以同异?曰:缘天官。” 杨倞 注:“天官,耳、目、鼻、口、心、体也。谓之官,言各有所司主也。”

地里

(1).两地相距的里程。 唐 杜甫 《哭王彭州抡》诗:“ 蜀 路江干窄, 彭 门地里遥。” 宋 岳飞 《奏措置曹成事宜状》:“一行官兵已过 袁州 ,地里稍远。”《元史·历志一》:“又以西域、中原地里殊远,创为里差以增损之,虽东西万里,不復差忒。”

(2).土地、山川等的环境形势。 唐 孙揆 《灵应传》:“余素諳其山川地里形势孤虚,遂引军夜出,去城百餘里,分布要害。”

(3).指地理之学。《新唐书·郑虔传》:“ 虔 学长於地里,山川险易、方隅物产、兵戎众寡无不详。” 宋 朱弁 《曲洧旧闻》卷五:“本朝《九域志》……乞选有地里学者重修之。”

(4).区域;区划。 汉 贾谊 《新书·制不定》:“以 高皇 之明圣威武也,既抚天下,即天子之位,而大臣为逆者,乃几十发,地里早定,岂有此变。”

善谈

亦作“ 善谭 ”。1.犹言详谈。《三国志·蜀志·彭羕传》:“ 羕 欲纳説 先主 ,乃往见 庞统 。 统 与 羕 非故人,又适有宾客, 羕 径上 统 床卧,谓 统 曰:‘须客罢当与卿善谈。’”《资治通鉴·汉献帝建安十五年》:“ 备 见 统 ,与善谭,大器之。”

(2).健谈。《儿女英雄传》第二五回:“ 褚大娘子 虽是善谈,看了看今日这局面……只説了句:‘妹妹,先不要着急。’” 邓友梅 《在悬崖上》:“睡在最东面的,是设计院下来的一位技术员,是个挺善谈的人。”

亹亹

(1).勤勉不倦貌。《诗·大雅·崧高》:“亹亹 申伯 ,王纘之事。”《汉书·张敞传》:“今陛下游意於太平,劳精於政事,亹亹不舍昼夜。” 宋 叶适 《故宝谟阁待制知平江府赵公墓铭》:“若夫兢兢于道德之意,而亹亹于事物之实,则前辈所难能也。” 梁启超 《论佛教与群治之关系》:“且此生未及竟者,来生固可以补之,復何所惮而不亹亹。”

(2).行进貌。《楚辞·九辩》:“时亹亹而过中兮,蹇淹留而无成。” 王逸 注:“亹亹,进貌。”《文选·陆机<赴洛>诗》:“亹亹孤兽骋,嚶嚶思鸟吟。” 李善 注:“亹亹,走貌也。”

(3).水流貌。《文选·左思<吴都赋>》:“玄荫耽耽,清流亹亹。” 吕向 注:“亹亹,渌水徐进之势。” 宋 苏轼 《双池》诗:“泝流入城郭,亹亹渡千家。”

(4).谓诗文或谈论动人,有吸引力,使人不知疲倦。《后汉书·班固传论》:“若 固 之序事,不激诡,不抑抗,赡而不秽,详而有体,使读之者亹亹而不猒,信哉其能成名也。” 南朝 梁 锺嵘 《诗品·晋黄门郎张协》:“词采葱蒨,音韵鏗鏘,使人味之亹亹不倦。” 唐 卢照邻 《<南阳公集>序》:“ 岑 君论詰亹亹,听者忘疲。”《三国演义》第六九回:“ 輅 亹亹而谈,言言精奥。” 清 姚鼐 《祭刘海峰先生文》:“嗣学古文,以任道期,亹亹其文,以赠吾离。”

(5).不绝貌。 唐 黄滔 《司直陈公墓志铭》:“十年而 许员外 稷 ,继翔其后,词人亹亹。” 宋 谢无量 《莺啼序·重过金陵》词:“慨商女不知兴废,隔江犹唱《庭花》,餘音亹亹。” 明 宋濂 《春日赏海棠花诗序》:“众宾咸悦,衔盃咏诗,亹亹不自休。”

(6).委顺貌。 明 宋濂 《答郡守聘五经师书》:“岂能悖性徇物,亹亹随人作上下耶!”

(7).美妙;美好。 晋 曹毗 《歌世宗景皇帝》:“亹亹神算,赫赫王旅。” 南朝 梁 刘孝标 《广绝交论》:“日月联璧,赞亹亹之弘致。” 唐 欧阳詹 《王者宜日中赋》:“含灵亹亹,处植离离。”

青简

(1).竹简。古代用以书写的狭长竹片。《后汉书·吴祐传》:“ 恢 ( 吴恢 )欲杀青简以写经书。” 李贤 注:“杀青者,以火炙简令汗,取其青易书,復不蠹,谓之杀青,亦谓汗简。”

(2).借指青史,史书。《南齐书·豫章文献王嶷传》:“虽復青简缔芳,未若玉石之不朽。” 唐 杜甫 《秋日夔府咏怀奉寄郑监审李宾客之芳一百韵》:“ 云臺 终日画,青简为谁编?” 清 王式丹 《睢阳庙》诗之一:“名先 李 郭 悬青简,血并 南 雷 染碧莎。” 郭沫若 《志愿军凯歌》诗:“红旗夹道风中舞,青简留芳域外传。”

(3).泛指书籍。 唐 白居易 《秘书省中忆旧山》诗:“厌从薄宦校青简,悔别故山思白云。” 宋 叶适 《叶路分居思堂》诗之一:“苔色迷青简,虫文蚀素书。”

(4).借指著作。 南朝 梁 刘孝标 《重答刘秣陵沼书》:“余悲其音徽未沬,而其人已亡;青简尚新,而宿草将列。” 宋 邹浩 《送薛唐卿赴省试》诗:“緑衣春色知谁共,青简风流自此开。” 清 钱谦益 《挽西蜀尹西有长庚》诗之一:“ * 上黄扉寝,七字诗来青简休。”

(5).道家的神仙名录。 南朝 梁 陶弘景 《冥通记》卷三:“六日往 东华 ,见尔名已上青简。”《云笈七籤》卷一一七:“天尊曰:‘尔之青简列於方诸矣。’”

彬彬

形容文质兼备,后往往用以形容人的行为文雅有礼

方朔

汉 东方朔 的省称。其为人诙谐善辩,相传为岁星化身,有偷仙桃、骑步景驹、献风声木等传说。事见 汉 郭宪 《东方朔传》。 唐 蒋防 《玄都楼桃》诗:“红輭满枝须作意,莫交 方朔 施偷将。” 明 何景明 《田子行》:“ 汉王 不好 相如 赋, 方朔 谁知是岁星。” 明 徐渭 《对明篇》:“詼谐 汉 庭 方朔 老,如闻永谢 长安 道。”

荆轲

(?—前 227年) 中国战国末年刺客。卫国人。好读书击剑,结交名人。至燕国后,由田光介绍,被燕国太子丹拜为上卿。当时,秦军来灭亡韩国,赵国兵临燕国南境,燕太子丹十分恐惧,决定派他去秦国,以进献燕国督亢(今河北涿县、定兴、新城、固安一带)地图和秦逃将樊于期人头晋见秦王赢政。秦王命令在咸阳举行隆重接见仪式。献图时,图穷而匕首见,他行刺秦王不中,被当场杀死

荆轲有所待,欲与俱。(荆轲等待着另一个人,想要同他一起去。)——《战国策·燕策》

至丹以 荆卿为计。(丹,指燕太子丹。荆卿为计,指太子丹密遣剑侠荆轲入秦,以献燕国地图为名,谋刺秦王一事。后因谋剌失败,荆轲被杀。)—— 宋· 苏洵《权书·六国论》

正辞

(1).端正言辞。《易·繫辞下》:“理财正辞,禁民为非,曰义。” 汉 蔡邕 《郭泰碑》:“若乃砥节礪行,直道正辞。贞固足以干事,隐括足以矫时。”《明史·左良玉传》:“ 良玉 疾已剧,至 九江 ,邀总督 袁 继咸 入舟中,袖中出密諭,云自皇太子,劫诸将盟, 继咸 正辞拒之。”

(2).正式文辞。《孔丛子·公仪》:“ 子思 曰:‘臣所记臣祖之言,或亲闻之者,有闻之於人者,虽非其正辞,然犹不失其意焉。’” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·议对》:“郊祀必洞於礼,戎事必练於兵,田穀先晓於农,断讼务精於律。然后标以显义,约以正辞。”

(3).正直、严正的言辞。《鹖冠子·能天》:“圣人知其所极,正辞者惠物者也。” 陆佃 注:“不詖、不淫、不邪、不遁,谓之正辞。” 汉 蔡邕 《上封事陈政要七事》:“顷者,立朝之士,曾不以忠信见赏,恒被谤訕之诛。遂使羣下结口,莫图正辞。”

载笔

(1).携带文具以记录王事。《礼记·曲礼上》:“史载笔,士载言。” 郑玄 注:“笔,谓书具之属。” 孔颖达 疏:“史,谓国史,书録王事者。王若举动,史必书之;王若行往,则史载书具而从之也。” 南朝 齐 谢朓 《始出尚书省》诗:“趋事辞宫闕,载笔陪旌棨。” 清 张廷璐 《恭和御制秋蒐杂 * 韵》:“从知蒐猎关戎政,载笔还须付 马 枚 。”

(2).借指史官。《新唐书·褚遂良传》:“对曰:‘守道不如守官,臣职载笔,君举必书。’” 宋 苏轼 《赐翰林学士中大夫兼侍读赵彦若辞免国史修撰不允诏》:“卿学世其家,宜居载笔之地;官宿其业,已奏杀青之书。” 章炳麟 《信史上》:“近古之载笔者,固未有若 迁 固 者矣。”

南 北朝 时,韵文称文,散文称笔。后以载笔指史传、制疏、表奏一类文字。《梁书·任昉传》:“ 昉 雅善属文,尤长载笔。” 明 徐贲 《送曾伯滋赴西河将幕》诗:“知公能载笔,草檄报边声。” 刘师培 《论说部与文学之关系》:“然艸野载笔,黑白混淆,优者足补史册之遗,下者转昧是非之实。”