挽周季卿原文

一时推旷达,末俗少如公。自得高人趣,居多长者风。

生涯书卷里,世事酒杯中。

瞑目应无憾,传家有阿戎。

诗词问答

问:挽周季卿的作者是谁?答:吴芾

问:挽周季卿写于哪个朝代?答:宋代

问:吴芾的名句有哪些?答:吴芾名句大全

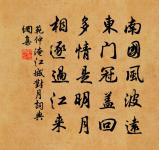

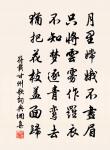

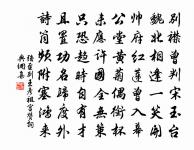

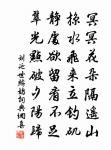

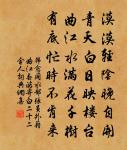

吴芾挽周季卿书法欣赏

参考注释

一时

(1) 一个时期

此一时彼一时

一时多少豪杰。——宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

(2) 短时间

一时半刻

一时纫。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

一时从者千人。——清·邵长蘅《青门剩稿》

(3) 同一时候。

一时收禽(一时:同时。禽:通“擒”。收禽:逮捕奸党)。——《后汉书·张衡传》

一时皆下。——唐·李朝威《柳毅传》

一时齐发,众妙毕备。——《虞初新志·秋声诗自序》

(4) 一些时候

攻一时。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》

旷达

心胸开阔乐观

时人贵其旷达。——《晋书·张翰传》

末俗

(1).谓末世的习俗,低下的习俗。 汉 董仲舒 《士不遇赋》:“生不丁三代之隆盛兮,而丁三季之末俗。” 晋 葛洪 《抱朴子·明本》:“末俗偷薄,雕伪弥深。” 唐 元稹 《戒励风俗德音》:“末俗偷巧,内荏外刚。” 宋 王安石 《杨刘》诗:“末俗忌讳繁,此理寧復在?” 李大钊 《青春》:“末俗浇漓,未始非为此説者阶之厉也。”

(2).世俗之人。指一般平庸的人。 金 王若虚 《高思诚咏白堂记》:“ 乐天 之诗,坦白平易,直以写自然之趣,合乎天造,厌乎人意,而不为奇诡以骇末俗之耳目。” 元 刘壎 《隐居通议·诗歌三》:“今末俗浅识,殊无知者。” 清 纳兰性德 《杂诗》之三:“吚吚奏《皇华》,末俗自不识。”

(3).世俗之人。指未出家的人。与“僧侣”相对。 清 顾炎武 《张隐君元明于园中置一小石龛曰仙隐祠征诗纪之》:“犹怜末俗愚难寤,故作幽龕小座供。” 清 纳兰性德 《渌水亭杂识》卷四:“火葬倡於释氏,末俗因之。”

自得

自觉得意、开心

意气扬扬,甚为自得

悠然自得。——明· 袁宏道《满井游记》

高人

(1)

(2) 高士

高人何点,蹑屩(草鞋)于 钟阿;征士 刘虯,献书于卫兵。—— 南朝梁· 任昉《齐竟陵文宣王行状》

(3) 学术、技能高超的人

居多

占多数

他近期的作品,佳作居多

长者

(1) 年纪大、辈份高的人

伤长者之意。——《战国策·燕策》

为长者折枝。——《孟子·梁惠王上》

长者虽有问,役夫敢伸恨。——唐· 杜甫《兵车行》

长者加以金银华美之服。——宋· 司马光《训俭示康》

(2) 指有德行的人

忠厚长者

市人皆以嬴为小人,而以公子为长者。——《史记·魏公子列传》

以君为长者。——《战国策·魏策》

(3) 显贵的人

生涯

(1) 指从事某种活动或职业的生活

从石磊沟回来以后, 黄老妈妈就重又过起了讨饭生涯。——《党员登记表》

(2) 指赖以维持生活的产业、财物

生涯罄尽

书卷

书籍,因古时书籍多为卷轴形,所以叫书卷

书卷不离手

世事

(1) 世上的事

早岁那知世事艰,中原北望气如山。——《书愤》

(2) 人情世故

善于世事

杯中

指杯中之酒。 明 卓人月 《花舫缘》第一出:“吾何痛,且尽此杯中。”

瞑目

闭上眼睛,多指人死时无所牵挂

死不瞑目

无憾

没有怨恨;没有不满。《论语·公冶长》:“愿车马衣裘与朋友共,敝之而无憾。” 宋 魏了翁 《题孙教授志铭》:“吾同年友 孙次龙 之葬, 张义立 誌之, 刘文节公 铭之,可以无憾矣。” 巴金 《爝火集·一颗红心》:“他一直到最后都没有放下他的笔,他死而无憾。”

传家

(1).传家事于子孙。《后汉书·郑玄传》:“入此岁来,已七十矣。宿素衰落,仍有失误,案之礼典,便合传家。” 李贤 注:“传家谓家事任子孙也。《曲礼》曰:‘七十老而传。’”

(2).传给子孙或子孙世代相传。 宋 苏轼 《再和许朝奉》诗:“传家有衣鉢,断狱尽《春秋》。” 清 吴伟业 《赠张以韬来鹤》诗:“草圣传家久著闻,斗看孤鹤下层云。” 老舍 《茶馆》第一幕:“东西真地道,传家的玩艺。”

阿戎

(1).称堂弟。《南齐书·王思远传》:“﹝ 王晏 ﹞及拜驃骑,集会子弟,谓 思远 兄 思微 曰:‘ 隆昌 之末,阿戎劝吾自裁,若用其语,岂有今日。’ 思远 遽应曰:‘如阿戎所见,今犹未晚也。’”《资治通鉴·齐明帝建武四年》引此文, 胡三省 注曰:“ 晋 宋 间人,多谓从弟为阿戎,至 唐 犹然。” 唐 杜甫 《杜位宅守岁》诗:“守岁阿戎家,椒盘已颂花。” 清 朱彝尊 《己巳二月自古藤书屋移寓槐树斜街赋诗》之三:“阿戎秋去又春残,远信封题万里难。”

(2).指 晋 王戎 。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·雅量》:“ 王戎 七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝。诸儿竞走取之,唯 戎 不动。人问之,答曰:‘树在道边而多子,此必苦李。’取之信然。” 王戎 遂为早慧的典型。后因以“阿戎”称美他人之子。 唐 王维 《送李员外贤郎》诗:“借问 阿戎 父,知为童子郎。” 唐 李端 《送单少府赴扶风》诗:“叨陪丈人行,常恐 阿戎 欺。”