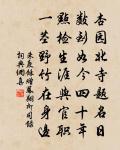

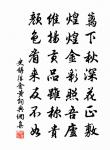

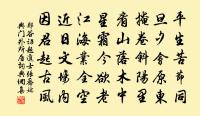

赋梅竹轩寄太史杨公原文

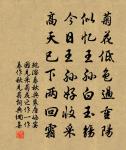

湖上开轩接浪波,映阶梅竹更婆娑。

润留翠黛春云合,寒入冰绡夜月多。

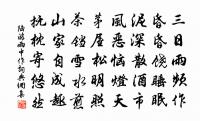

嘉实可供调鼎餗,长竿终自伴渔蓑。

清风三径人如玉,越水吴山奈尔何。

诗词问答

问:赋梅竹轩寄太史杨公的作者是谁?答:吴当

问:赋梅竹轩寄太史杨公写于哪个朝代?答:元代

问:赋梅竹轩寄太史杨公是什么体裁?答:七律

问:吴当的名句有哪些?答:吴当名句大全

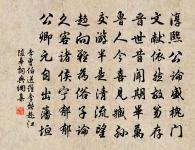

注释

1. 七言律诗 押歌韵

参考注释

上开

元 代杂剧,脚色登场,开始表演,略称“上开”。 元 金仁杰 《追韩信》第一折:“[末抱监背剑冒雪上开]‘自家 韩信 的便是。’” 元 杨梓 《霍光鬼諫》第一折:“[正末重扮 霍光 带剑上开]‘老夫 霍光 ,官拜大司马。’”

浪波

波浪。 宋 叶适 《陈彦群墓志铭》:“浪波急疾,高或灭嶠,远浮数国,而渟於深渊,必将有以用之也,而竟若此何耶?”

婆娑

(1) 形容盘旋和舞动的样子

子仲之子,婆娑其下。——《诗·陈风·东门之枌》。毛传:“婆娑,舞也。”

(2) 枝叶纷披的样子

翠黛

(1).眉的别称。古代女子用螺黛(一种青黑色矿物颜料)画眉,故名。 唐 杜甫 《陪诸公子丈八沟携妓纳凉》诗之二:“ 越 女红裙湿, 燕 姬翠黛愁。” 宋 秦观 《南乡子》词:“往事已酸辛,谁记当年翠黛顰。” 明 叶宪祖 《鸾鎞记·闺咏》:“几番盼杀 张京兆 ,翠黛留将懒自描。”

(2).指画眉用的青黑色螺黛。 郁达夫 《沉沦》四:“半痕新月,斜挂在西天角上,却似仙女的蛾眉未加翠黛的样子。”

(3).黑绿色。 唐 皮日休 《太湖诗·石板》:“似将翠黛色,抹破 太湖 秋。” 宋 史达祖 《双双燕·咏燕》词:“愁损翠黛双蛾,日日画栏独凭。” 清 吴伟业 《赠家园次湖州守五十韵》:“嵐光浮翠黛,塔势界金绳。”

云合

云集;集合。 汉 扬雄 《解嘲》:“天下之士,雷动云合。” 宋 岳珂 《桯史·郑广文武诗》:“海寇 郑广 ,陆梁 莆福 间,颿驶兵犀,云合亡命,无不一当百,官兵莫能制。” 章炳麟 《中华民国解》:“且方今社会革命之声遍布 欧 土……一朝云合,势如燎原。”

冰绡

薄而洁白的丝绸。 唐 王勃 《七夕赋》:“停翠梭兮卷霜縠,引鸳杼兮割冰綃。” 宋 张孝祥 《雨中花慢》词:“认得兰皋琼珮,水馆冰綃。” 明 张凤翼 《红拂记·教婿觅封》:“泪染冰綃,愁浓緑蚁,为功名难免别离。” 郭沫若 《黄山之歌》:“冰綃点缀银绣球,清香来自野蔷薇。”

嘉实

佳美的果实。 南朝 梁 丘迟 《芳树诗》:“芳叶已漠漠,嘉实復离离。” 唐 谢偃 《高松赋》:“流膏可咀,嘉实可荐。” 明 刘基 《题梧桐折枝翎毛图》诗:“凤鸟不来嘉实晚,小禽啣上最高枝。” 清 王韬 《淞隐漫录·尹瑶仙》:“呜呼!春花谢艳,嫣质易凋;秋林陨风,嘉实首堕。吁!可悲已!”

调鼎

(1).烹调食物。 南朝 梁元帝 《金楼子·立言上》:“余见宰人叹曰:‘ 伊尹 与 易牙 同知调鼎,而有贤不肖之殊。’” 唐 刘禹锡 《送太常萧博士弃官归养赴东都》诗:“侍膳曾调鼎,循陔更握兰。” 宋 吴曾 《能改斋漫录·事始一》:“《左传》:‘ 晏子 曰:“水火醯醢盐梅,以烹鱼肉。”’是古人调鼎用梅醢也。” 明 徐光启 《农政全书》卷二八:“《农桑通诀》曰:又一种泽蒜,可以香食。 吴 人调鼎,率多用此。”

(2).喻任宰相治理国家。语本《韩诗外传》卷七:“ 伊尹 ,故 有莘氏 僮也,负鼎操俎调五味,而立为相,其遇 汤 也。” 唐 孟浩然 《都下送辛大之鄂》诗:“未逢调鼎用,徒有济川心。” 元 萨都剌 《题光春卷上有萧滕王三学士赞》诗:“未经调鼎休惆悵,会见留酸到子孙。” 清 张大受 《呈竹垞先生四十韵》:“自此期调鼎,无端怨失弓。”

(3).指治理国家的才能。 唐 皇甫冉 《彭祖井》诗:“闻道延年如玉液,欲将调鼎献明光。”

渔蓑

亦作“ 渔簔 ”。渔人的蓑衣。 宋 苏轼 《乘舟过贾收水阁收不在见其子》诗之一:“青山来水槛,白雨满渔蓑。” 明 文徵明 《江天暮雪》诗:“寧知风浪高,但道渔蓑好。” 明 杨慎 《十二月廿三日高峣大雪》诗之二:“佳句渔簑怜 郑谷 ,中庭鹤氅立 王恭 。” 清 孙枝蔚 《式庐诗为石仲昭明府访方尔止处士而作》:“甲第云中连白日,渔簑雪裡傲朱緋。”

清风

清凉的风

清风徐来

清风明月

三径

亦作“ 三逕 ”。 晋 赵岐 《三辅决录·逃名》:“ 蒋詡 归乡里,荆棘塞门,舍中有三径,不出,唯 求仲 、 羊仲 从之游。”后因以“三径”指归隐者的家园。 晋 陶潜 《归去来辞》:“三径就荒,松竹犹存。” 唐 蒋防 《题杜宾客新丰里幽居》诗:“退跡依三逕,辞荣继二 疏 。” 宋 苏轼 《次韵周邠》:“南迁欲举力田科,三径初成乐事多。”《花月痕》第十五回:“旁边挂着一副对联是:一帘秋影淡於月,三径花香清欲寒。”

吴山

(1).山名。在今 陕西 陇县 西南。参见“ 吴岳 ”。

(2).山名。又名 胥山 。俗称 城隍山 。在今 浙江 杭州 西湖 东南。 南宋 初, 金 主 亮 南侵,扬言欲立马于此。 况周颐 《蕙风词话》卷三:“ 金 海陵 ( 海陵王 ,即 金 主 完颜亮 )閲 柳 ( 柳永 )词‘有三秋桂子,十里荷花’句,遂起 吴山 立马之思。”

(3). 吴 地的山。 三国 吴 故地的山。《文选·谢朓<和伏武昌登孙权故城>》诗:“鹊起登 吴 山,凤翔陵 楚 甸。” 李善 注:“ 孙 氏初基 武昌 ,后都 建鄴 。” 清 陈维崧 《卜算子·阻闸瓜步》词:“风急 楚 天秋,日落 吴 山暮。”

(4). 吴 地的山。 春秋 吴 故地的山。 唐 贾岛 《送朱可久归越中》诗:“ 吴 山侵 越 众, 隋 柳入 唐 疏。” 明 徐渭 《三茅观观潮》诗:“ 吴 山石头坐秋风,带着高冠拂云雾。”

(5). 吴 地的山。常泛指 江 南的山。 宋 张孝祥 《水调歌头》词:“ 吴 山 楚 泽行徧,只欠到 瀟 湘 。”

见“ 吴坂 ”。