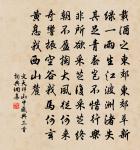

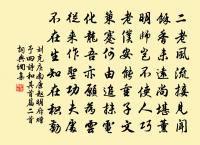

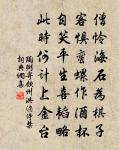

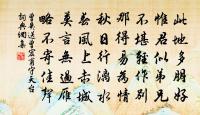

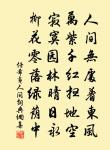

原文

二物讹为一物鸣,蝼蛄蝼蝈异形成。

未曾精考礼月令,遂致谬传夏小正。

蛄自能飞艰上屋,蝈惟知伏喜依坑。

每当望雨倾听际,偏厌藏泥不作声。

诗词问答

问:《月令七十二候诗·四月立夏节三候·其十九·蝼蝈鸣》的作者是谁?答:乾隆

问:该诗写于哪个朝代?答:清代

问:该诗是什么体裁?答:七律

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 七言律诗 押庚韵 出处:御制诗四集卷五十七

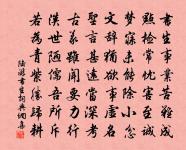

2. 蝼蝈郑注云蛙也孔疏云周礼蝈氏郑司农训为虾蟆按虾蟆即蛙孟夏正其鸣时若蝼蛅乃鼯鼠虽有能飞能缘能游能穴能走五技而不言能鸣是蝼蝈与蝼蛄判然二物不得混而为一也

参考注释

一物

(1).一种事物;一件事物。《管子·白心》:“然而天不为一物枉其时,明君圣人亦不为一人枉其法。”《史记·周本纪》:“此一物足以释 西伯 ,况其多乎!” 唐 杜牧 《冬至日寄小侄阿宜》诗:“第中无一物,万卷书满堂。” 清 郑燮 《同起林上人重访仁公》诗之三:“莫教轻一物,可待报他生。” 马南邨 《燕山夜话·共通的门径》:“没有无所不知的博学之士,也没有只知一事一物而不知其他的专门家。”

(2).同类物;同一事。《周礼·夏官·校人》:“掌王马之政,辨六马之属,种马一物,戎马一物,齐马一物,道马一物,田马一物,駑马一物。” 宋 沉括 《梦溪补笔谈·药议》:“药有用根,或用茎叶,虽是一物,性或不同,苟未深达其理,未可妄用。” 苏曼殊 《断鸿零雁记》第十二章:“云耶,电耶,雨耶,雪耶,实一物也,不过因热度之异而变耳。”

(3).犹一事。《礼记·文王世子》:“行一物而三善皆得者,唯世子而已。” 郑玄 注:“物犹事也。” 南朝 梁武帝 《报侯景书》:“朕为万乘之主,岂可失信於一物。”

(4).犹言一个标准。《墨子·尚贤上》:“上之所以使下者,一物也;下之所以事上者,一术也。”

蝼蛄

动物名。节肢动物门。昆虫纲。直翅目,蝼蛄科。背部茶褐色,腹面灰黄色。前足发达,呈铲状,适于掘土,有尾须。生活在泥土中,昼伏夜出,吃农作物嫩茎。通称“蝲蝲蛄”,有的地区叫“土狗子”

蝼蝈

蛙属。《礼记·月令》:“﹝孟夏之月﹞螻蟈鸣,蚯蚓出。” 郑玄 注:“螻蟈,蛙也。”《逸周书·时训》:“立夏之日,螻蟈鸣。” 朱右曾 校释:“螻蟈,蛙之属,蛙鸣始于二月,立夏而鸣者,其形较小,其色褐黑,好聚浅水而鸣。” 唐 张碧 《山居雨霁即事》诗:“古路绝人行,荒陂响螻蟈。”一说蝼为蝼蛄,蝈为蛙、蛤蟆。参阅《礼记·月令》“﹝孟夏之月﹞螻蟈鸣” 陆德明 释文引 汉 蔡邕 《月令章句》及《淮南子·时则训》“螻蟈鸣” 汉 高诱 注。又说即蝼蛄。参阅 明 李时珍 《本草纲目·虫二·蝼蛄》及《尔雅·释虫》“天螻” 清 郝懿行 义疏。

形成

通过发展变化而成为某种事物或出现某种情况。 晋 干宝 《搜神记》卷七:“及 魏 之初兴也, 张掖 之 柳谷 有开石焉,始见於 建安 ,形成於 黄初 ,文备於 太和 ,周围七寻,中高一仞。” 秦牧 《艺海拾贝·核心》:“有了一定的压力作用,水才形成水柱,奔涌而出,出现了语言的喷泉。”

未曾

不曾

臣未曾闻也。——《战国策·魏策》

这样的丰收年,我活了八十岁也未曾见过

月令

农历中某月中的气候、时令

谬传

妄传;误传。 唐 寒山 《诗》之二二四:“此是古人语,吾今非谬传。” 清 东轩主人 《述异记·沉耀先现形》:“因执手慰劳曰:‘人言汝已死,直谬传矣。’”

小正

(1).星名。《史记·天官书》:“兔七命,曰小正、辰星、天欃、安周星、细爽、能星、钩星。” 司马贞 索隐:“谓星凡有七名。命者,名也。小正,一也。”

(2).《夏小正》之简称。 唐 柳宗元 《迎长日赋》:“职在冯相,事传《小正》。”

上屋

〈方〉∶上房

每当

在任何时候;无论何时

每当他离开住宅的时候,他总是带着他的伞

倾听

认真地听取

倾听选民的意见

不作声

不说话。《老残游记》第十三回:“﹝ 翠花 ﹞向 人瑞 耳中不知説了两句什么话, 人瑞 点点头,就不作声了。” 曹禺 《北京人》第三幕第二景:“﹝ 曾文清 ﹞换了一件深灰色杭绸旧棉袍,两手插在袖管里不作声。” 茹志鹃 《高高的白杨树·在果树园里》:“我又问了一遍,那人还是不作声。”

标签:立夏