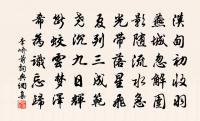

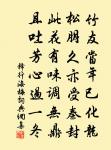

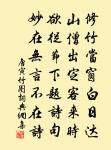

偈颂二十一首原文

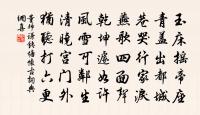

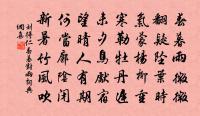

去年十月十七,被命来尸败席。陈逋弊积如山,中外仓库亦立。

勉效佛在世时,持钵沿门求乞。

不惮涉险登危,波波为众竭力。

逗到四月十五,恰满六个月日。

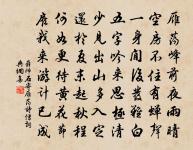

诸方禁足安居,双林岂容禁足。

领众展转求贤,然后求已的实。

心空及第归来,和这自己抛掷。

更有一事告报,古圣言端语的。

宁可热铁缠身,不受信心人衣。

宁可鎔铅灌口,不受信心人食。

吃饭忽咬著砂,一生参学事毕。

若不量彼来处,水也难消一滴。

且譊在什麽处,直待当来问弥勒。

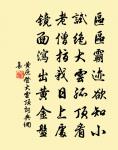

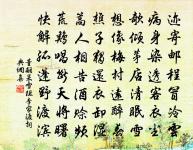

诗词问答

问:偈颂二十一首的作者是谁?答:释普宁

问:偈颂二十一首写于哪个朝代?答:宋代

问:释普宁的名句有哪些?答:释普宁名句大全

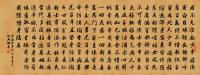

参考注释

去年

上一年

我从去年辞帝京。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》诗

十月

格里氏历(即阳历)每年的第十个月——缩写Oct.

十七

十分之七。《庄子·寓言》:“寓言十九,重言十七,巵言日出,和以天倪。” 郭象 注:“世之所重,则十言而七见信。” 宋 苏轼 《范景仁墓志铭》:“以今赋入之数十七为经费,而储其三以备水旱非常。”

被命

(1).谓负着罪犯的名义。 汉 王符 《潜夫论·述赦》:“若使犯罪之人终身被命,得而必刑,则计姦之谋破,而虑恶之心絶矣。” 汪继培 笺:“《汉书·刑法志》云:‘已论命。’ 晋灼 注:‘命者,名也,成其罪也。’”

(2).奉命;受命。《南史·袁顗传》:“从幸 湖熟 ,往反数日不被命, 顗 虑祸求出,乃除 建安王 休仁 安西长史。” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷一:“ 建炎 苗 、 刘 之变,内侍遇害至多。有 秦同老 者,自 扬州 被命至 荆楚 。前一日还行在,尚未得对,亦死焉。”《续资治通鉴·宋孝宗隆兴元年》:“戊辰, 张浚 被命入见。”

中外

里面和外面

中外不得相救

中外交荐。——《明史》

仓库

指贮存保管大宗物品的建筑物或场所

仓库管理员

绳索仓库

在世

活着;存活于世间

老人要是还在世,可能又是另一番景象

持钵

(1).佛教语。托钵。 南朝 梁 沉约 《述僧设会论》:“至时持鉢往福众生。” 唐 吴融 《金陵遇悟空上人》诗:“东阁无人事渺茫,老僧持鉢过 丹阳 。”

(2).引申为行脚。 清 王士禛 《池北偶谈·谈异七·三僧》:“愿得一茅菴,足供大士像,旁可坐卧诵经,足跡不出门,而免持鉢之苦。”

求乞

请求;乞求

沿门求乞

涉险

冒险

下次不可再来涉险

波波

(1).奔波。 唐 岑参 《阌乡送上官秀才归关西别业》诗:“风尘奈汝何,终日独波波。” 宋 梅尧臣 《书南事》诗:“ 大梁 国南门,驛骑方腾趋。波波一何急,蛮寇围 番禺 。” 明 袁宏道 《仲春十八日宿上天竺》诗:“终日忙波波,忘却自家宝。”

(2).寒颤声。《楞严经》卷八:“二习相陵,故有吒吒、波波、罗罗。” 子璿 义疏:“吒、波、罗等,忍寒声也。”

(3).食品名。即饆饠。饽饽。 元 无名氏 《冯玉兰》第一折:“妳妳敢肚饥了,且住一住儿,等我买几个波波来吃咱。” 明 杨慎 《毕罗》:“食之精者有樱桃,饆饠,今北人呼为波波,南人讹为磨磨。”

竭力

用尽全力;尽力

尽心竭力

四月

一年有十二个月,四月就是一年中的第四月份。月日

(1).月亮和太阳。 唐 韩愈 《潮州祭神文》之二:“稻既穟矣,而雨不得熟以穫也;蚕起且眠矣,而雨不得老以簇也……刺史不仁,可坐以罪,惟彼无辜,惠以福也,划劙云阴,卷月日也。”

(2).日子;时日。《史记·封禅书》:“辑五瑞,择吉月日,见四岳诸牧,还瑞。” 宋 范仲淹 《求追赠考妣状》:“伏念臣自蒙恩,改授京官,到今七年,除持服月日外,亦以四年餘两个月。”《元史·世祖纪二》:“詔新立条格:省併州县,定官吏员数,分品从官职,给俸禄,分公田,计月日以考殿最。”

(3).指旧历一个月的时间。《水浒传》第二回:“自 史太公 死后,又早过了三四个月日。”《古今小说·简帖僧巧骗皇甫妻》:“婆子,你把我三百贯钱物事去卖了,今经一箇月日,不把钱来还。”

(4).谓时间短暂。 晋 裴启 《裴子语林》:“ 苏峻 新平,帑藏空,犹餘数千端粗练。 王公 谓诸公曰:‘国家凋敝,贡御不致;但恐卖练不售,吾与诸贤各制练服之。’月日间卖遂大售,端至一金。”《魏书·王建传》:“羣小无知,但復恐如 参合 之众,故求全月日之命耳。”

诸方

(1).各地方。《晋书·何劭传》:“每诸方贡献,帝輒赐之,而观其占谢焉。” 南朝 梁元帝 《庾先生承先墓志》:“诸方未游,佳城已望。”《新唐书·百官志二》:“大朝会,诸方起居,则受其表状。”

(2).犹诸道。 宋 苏轼 《虔州景德寺荣师湛然堂》诗:“诸方人人把雷电,不容细看真头面。”

(3).别的方位;别的地方。《太平广记》卷二 * 引 五代 王仁裕 《王氏见闻·韩伸》:“又或云某方位去吉,即往之,诸方纵人牵之不去。”《景德传灯录·池州南泉普愿禅师》:“僧辞,问云:‘学人到诸方,有人问和尚近日作么生,未审如何祇对。’”

禁足

禁止外出。指佛教僧尼坐夏,避免灾祸或因过失受罚而不得外出。 宋 吴自牧 《梦粱录·僧寺结制》:“四月十五日结制,谓之‘结夏’……盖孟夏望日,乃法王禁足、释子护生之日,自此有九十日,可以安单辨道。” 明 冯梦龙 《古今谭概·灵迹·临安术士》:“君星数甚恶,明春恐不免不戮,若禁足一月,可免。” 郭沫若 《我的童年》第二篇四:“那回我记了一次大过,其馀的六个人罚了两个礼拜的禁足。”

安居

安稳地生活;定居

双林

(1).指 释迦牟尼 涅槃处。 北魏 杨衒之 《洛阳伽蓝记·法云寺》:“神光壮丽,若金刚之在双林。” 周祖谟 校释:“佛在 拘尸那城 阿夷罗跋提河 边娑罗(sala)双树前入般湼槃(见《大般湼槃经》)。在今 印度 北方Kasia(距Gorakhpur约三十二英里)。” 南朝 梁元帝 《荆州长沙寺阿育王像碑》:“然俱冥四德,脱屣双林;示表金棺,现焚檀椁。” 唐 王勃 《释迦佛赋》:“双林告灭,演摩訶般若之教,示阿耨多罗之诀。”参见“ 双树 ”。

(2).借指 释迦牟尼 。 南朝 梁 慧皎 《高僧传·译经论》:“别於方等深经,领括枢要,源发般若,流贯双林。” 唐 姚合 《赠王山人》诗:“既能施六度,了悟达双林。”

(3).借指寺院。 唐 韩翃 《题龙兴寺澹师房》诗:“双林彼上人,诗兴转相亲。” 五代 齐己 《答陈秀才》诗:“他年立名字,笑我老双林。” 元 辛文房 《唐才子传·司空曙》:“迁謫 江 右,多结契双林,暗伤流景。”

展转

(1) 翻身貌。多形容卧不安席

(2) 经过许多人的手或经过许多环节的地方

展转四明天台。—— 宋· 文天祥《指南录·后序》

求贤

寻求贤能的人。《诗·周南·卷耳序》:“《卷耳》,后妃之志也,又当辅佐君子,求贤审官,知臣下之勤劳。” 汉 刘向 《说苑·君道》:“故明君在上,慎於择士,务於求贤。” 唐太宗 《春日玄武门宴群臣》诗:“庶几保贞固,虚己厉求贤。”《宋史·忠义传一·李若水》:“正宜置驛求贤,解榻待士,采其寸长远见,以兴治功。”

然后

用于顺承复句的后一分句的句首,或一段的开头,表示某一行动或情况发生后,接着发生或引起另一行动或情况,有的跟前一分句的“先”、“首先”相呼应

然后皇上与康先生之意始能少通。—— 清· 梁启超《谭嗣同传》

的实

真实;确实;实在。 唐 寒山 《诗》之二八七:“自怜心的实,坚固等金刚。” 宋 苏轼 《奏论八丈沟不可开状》:“臣窃详 适 ( 罗适 )若曾用水平打量见的实丈尺,必不谓之约量。” 元 无名氏 《赚蒯通》第二折:“今日箇 萧何 反间施谋智,黑洞洞不知一个的实。”《西游记》第六回:“菩萨闻言,即命 惠岸行者 道:‘你可快下天宫,到 花果山 打探军情如何。如遇相敌,可就相助一功,务必的实回话。’”《儒林外史》第二六回:“你替我説这事,须要十分的实。”

心空

佛教语。谓心性广大,含容万象,有如虚空之无际。亦指本心澄澈空寂无相。 唐 王维 《青龙寺昙壁上人兄院集》诗:“眼界今无染,心空安可迷。” 唐 庞蕴 《杂诗》:“十方同聚会,个个学无为。此是选佛场,心空及第归。”

及第

指科举考试考中,特指考中进士,明清两代只用于殿试前三名

状元及第

归来

返回原来的地方

昨日入城市,归来泪满巾。——宋· 张俞《蚕妇》

去时里正与裹头,归来头白还戍边。——唐· 杜甫《兵车行》

自己

(1) 自身;本身

一个人需要很长的时间才发现别人与自己有多大的不同

(2) 属于某人自身的或某物本身的

我自己的父亲

抛掷

(1) 投,扔

抛掷硬币

(2) 夯丢弃;弃置

什么顾虑都抛掷脑后

一事

(1).一件事。《淮南子·缪称训》:“察於一事,通於一伎者,中人也。” 南朝 梁 萧统 《文选序》:“若其纪一事,咏一物,风云草木之兴,鱼虫禽兽之流,推而广之,不可胜载矣。” 宋 陈亮 《上孝宗皇帝第一书》:“纲纪总摄,法令明备,郡县不得以一事自专也。” 清 郑燮 《赠博也上人书》诗:“独有老僧无一事,水禽沙鸟听关关。” 杨朔 《三千里江山》第十三段:“不经一事,不长一智。”

(2).同一件事;同一类事。《公羊传·僖公元年》:“此一事也,曷为復言 齐 师、 宋 师、 曹 师?不復言师,则无以知其为一事也。”《后汉书·桓谭传》:“又见法令决事,轻重不齐,或一事殊法,同罪异论,姦吏得因缘为市。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲·结构》:“同一月也,出於 牛氏 之口者,言言欢悦;出於 伯喈 之口者,字字凄凉。一座两情,两情一事,此其针线之最密者。”

(3).专一其事。《管子·心术下》:“一事能变曰智。” 尹知章 注:“能专一其事,能变而动之谓智也。”

(4).服役一次。《汉书·贾捐之传》:“ 孝文皇帝 閔中国未安,偃武行文,则断狱数百,民赋四十,丁男三事而一事。”

(5).方言。业务或组织上有关系的。如:这家药铺和 北京 同仁堂 药铺是一事。

告报

(1).告知;报告。 汉 王充 《论衡·卜筮》:“夫言问天,则天为气,不能为兆;问地,则地耳远,不闻人言。信谓天地告报人者,何据见哉?” 唐 元稹 《阳城驿》诗:“往来相告报,县尹与公侯。” 宋 苏轼 《乞增修弓箭社条约状》:“弓箭社人户,遇出入经宿以上,须告报本社头目及邻近同保之人,违者罚钱三百文。”《三国演义》第四八回:“ 庶 ( 徐庶 )蒙丞相收録,恨无寸功报效。请得三千人马,星夜往 散关 把住隘口,如有紧急,再行告报。”

(2).邸报。 宋 苏辙 《辞起居郎状》:“右臣今月十九日准阁门告报已有告命除臣起居郎者。” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷三:“绍兴末, 史魏公 为参政,始命书吏鏤版从邸吏告报,不受双书。”

言端

指始发之言。《北齐书·李绘传》:“每罢朝,文武总集,对扬王庭,常令 绘 先发言端,为羣僚之首。”

宁可

表示在权衡两方面的利害得失后,选择其中的一面

宁可共载不。——《乐府诗集·陌上桑》

宁可早点儿出发,也不要迟到

缠身

纠缠住身子。形容不能解脱。《诗刊》1981年第1期:“ 曹村 本是钉螺窝,瘟病缠身枯骨瘦。”

信心

(1) 诚心

信心不欺

(2) 虔诚信仰宗教之心

奉佛信士,又不识我佛度世之理,惟以施财焚诵为信心。——《后西游记》

(3) 随心;任意

信心而出,信口而谈

(4) 相信自己的愿望或预料一定能够实现的心理

有信心提前完成任务

灌口

(1).见“ 灌口二郎 ”。

(2).方言。给牲口灌药用的器具。 韩旭 《扩社的时候》:“灌口也借来了,来,配好了就灌!”

吃饭

(1) 进食

我们今晚在哪儿吃饭

(2) 维持生活

靠打猎吃饭

一生

整个生命期间

参学

佛教谓参访大德,云游修学。亦泛指游学。 元 黄镇成 《用鹫峰师韵送涧泉上人游方》之四:“直到无生参学毕,逢人遮莫説轮迴。” 明 李贽 《卓吾论略》:“且闻 邵氏 (指 邵雍 )苦志参学,晚而有得,乃归 洛 ,始婚娶,亦既四十矣。” 清 袁枚 《随园诗话》卷六:“﹝ 何梦瑶 ﹞《嘲杭( 杭堇浦 )病起》云:‘门外久疏参学侣,帘前渐立犯斋人。’”

若不

要不是

若不是少发生一次冲突,这一天是过不去的

来处

谓来而安处。《诗·大雅·凫鹥》:“鳧鷖在渚,公尸来燕来处。” 毛 传:“处,止也。” 郑玄 笺:“其来燕似若止得其处。”

(1).所来的地方。 唐 郑谷 《石门山泉》诗:“云边野客穷来处,石上寒猿见落时。” 元 马致远 《任风子》第二折:“你来处来,去处去,休迷了正道。”

(2).指来历,出处。指引文或典故的来源。 宋 黄庭坚 《答洪驹文书》之二:“ 老杜 作诗, 退之 作文,无一字无来处。” 宋 王楙 《野客丛书·未渠央》:“今人诗句多用未渠央事,往往不究来处。”

一滴

(1).液体的一个小点。旧题 汉 郭宪 《洞冥记》卷三:“剉以酿酒,名曰桂醪。尝一滴,举体如金色。” 唐 韩偓 《秋霖夜忆家》诗:“不知短髮能多少,一滴秋霖白一茎。” 宋 方凤 《金华游录》:“有卷石,小窍指面大,有水正滴窍中,名仙人砚滴。候片时,纔一滴。”

(2).一点儿,表示少量。《关尹子·四符》:“吾之精一滴无存亡尔,吾之神一歘无起灭尔。” 茅盾 《子夜》十七:“蓦地,他站了起来,冷冷地狞笑。最后一滴力又回到他身上了。”

什麽

亦作“ 什末 ”。同“甚麼”。1.疑问代词。表示疑问。《坛经·机缘品》:“师曰:‘汝曾作什么来?’” 五代 王定保 《唐摭言·公荐》:“ 奇章公 始来自 江 黄 间,置书囊於国东门,携所业先诣二公…… 韩 始见题,而掩卷问之曰:‘且以拍板为什么?’”《景德传灯录·法达禅师》:“祖又曰:‘汝名什么?’对曰:‘名 法达 。’” 鲁迅 《呐喊·药》:“好香!你们吃什么点心呀?” 李广田 《<散文三十篇>序》:“若问这些文章到底有什末意义,勉强说,也不过是多少地反映了那个旧社会的某些方面。”

2.疑问代词。表示无须,不必。 唐 吕岩 《劝世》诗:“衣食随缘,自然快乐;算是甚命,问什么卜?!” 元 无名氏 《赚蒯通》第四折:“若是 汉 天子早把书明降, 韩元帅 免受人诬罔……我 蒯彻 也粧什麼风魔,使什么伎俩!”如:你说呀,装什么哑巴!3.疑问代词。虚指。表示不肯定的事物。 张天翼 《春风》:“于是河沿上走着的人闻到了一种什么花香,还夹着一种腥味儿。” 茅盾 《子夜》三:“这‘缺少了什么似的’感觉,即使是时隐时现,可是总常在她心头。”《朱自清文集·自序》:“用‘你我’做书名,没有什末了不得的理由;至多只是因为这是近年来所写较长的一篇罢了。” 郭小川 《在大沙漠中间》诗:“尊敬的读者啊,我必须在这里写点什么。”

4.疑问代词。任指。表示无例外。 张天翼 《儿女们》二:“还有许多不安分的家伙入了他们的伙,他们到处放火,把什么都抢得精光。” 老舍 《骆驼祥子》十二:“什么也不行,什么也不会,自己只是个傻大黑粗的废物!”

5.疑问代词。任指。用于前后照应,表示前者决定后者。如:什么地方种什么庄稼,要根据自然条件而定。

6.疑问代词。用于列举,表示等等、之类的意思。 老舍 《龙须沟》第二幕:“小偷儿什么的,差不离快断了根!” 孙犁 《白洋淀纪事·女保管》:“她原是一个女短工,专给地主家拆洗衣服,侍候坐月子什么的。”

7.疑问代词。用于否定。表示不同意、不以为然。 鲁迅 《呐喊·孔乙己》:“ 孔乙己 睁大眼睛说:‘你怎么这样凭空污人清白……’‘什么清白!我前天亲眼见你偷了 何 家的书,吊着打。’”如:什么不知道,昨天我还提醒你来着。

8.疑问代词。表示愤慨、不满或惊讶。 鲁迅 《野草·狗的驳诘》:“‘什么!?’我气愤了,觉得这是一个极端的侮辱。”如:挤什么!按次序来。如:什么!都九点了,咱们得马上动身了。

直待

一直等到;直要。 唐 司空图 《杨柳枝寿杯词》之七:“直待玉窗尘不起,始应金雁得成行。” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷四:“僧 可遵 者,诗本凡恶,偶以‘直待众生总无垢’之句为 东坡 所赏。” 元 王实甫 《西厢记》第三本第二折:“直待我挂着拐帮閒钻懒,缝合脣送暖偷寒。”

当来

(1).将来。《魏书·崔亮传》:“但令当来君子,知吾意焉。” 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷二:“若当来限尽之后,一性既往,四大狼籍。” 元 关汉卿 《裴度还带》第一折:“此人非小可,此人当来必然峥嶸有日。”

(2).原来;起初。《新编五代史平话·唐史上》:“今 河 北之干戈甫定, 朱温 之兇燄犹存,大王遽即大位,殊非当来弔伐之本意,天下谁不解体乎?”《秦併六国平话》卷中:“当来六国与 秦 比肩…… 始皇 贪心无厌,谋合併一统。”

弥勒

梵语Maitreya音译,意译“慈氏”。著名的未来佛。我国的 弥勒 塑像胸腹坦露,面带笑容。传说 五代 时 布袋和尚 是其化身。《弥勒下生经》:“将来久远, 弥勒 出现,至真等正觉。” 唐 窥基 《观弥勒上生兜率天经赞》:“又念 弥陀 、 弥勒 ,功德无有差别。” 宋 黄庭坚 《病起荆江亭即事》诗之九:“形模弥勒一 布袋 ,文字江河万古流。” 陈世宜 《醉歌》:“ 弥勒 开口作憨笑,金刚怒目将譙訶。” 鲁迅 《彷徨·示众》:“胖大汉后面就有一个 弥勒佛 似的更圆的胖脸。”