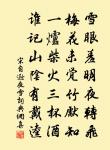

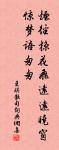

送云游莹上人原文

从前身不梁飞埃,雪窦云峰任往来。石路滑时宜驻锡,浪头危处且浮杯。

眼高桑下肯三宿,脚健山中能万回。

四大空虚何底止,信渠鑽得红窗开。

诗词问答

问:送云游莹上人的作者是谁?答:王义山

问:送云游莹上人写于哪个朝代?答:宋代

问:王义山的名句有哪些?答:王义山名句大全

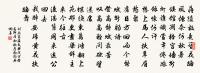

参考注释

前身

(1) 佛教用语。指轮回前的生命

(2) 事物的上一个状态

雪窦

(1).山名。山在 浙江省 奉化市 西,为 四明山 别峰,有 雪窦寺 、 妙高台 、 飞雪亭 、 千丈岩瀑 、 三隐潭瀑 等名胜。《景德传灯录·明州雪窦山常通禅师》:“ 明州 雪竇山 常通禪师 , 邢州 人也,姓 李 氏,入 鹊山 出家…… 大顺 二年,郡守请居 雪竇 ,鬱然盛化。” 元 成廷珪 《送澄上人游浙东》诗之一:“晓饭 天童 笋,春泉 雪竇 茶。”

(2).寺名。在 雪窦山 。 宋 陆游 《老学庵笔记》卷三:“ 雪竇 在 四明 ,与 天童 、 育王 俱号名刹。”

(3). 唐 宋 时的一些高僧名号,因挂单 雪窦寺 而得名。 宋 苏轼 《再和并答杨次公》:“高怀却有 云门 兴,好句争传 雪竇 风。” 王十朋 集注:“ 次公 曰:‘ 雪竇禪师 有集行於世。’ 尧卿 曰:‘师讳 重显 ,字 隐之 , 遂州 李氏 子。后出家,受供,学经论业於乡里。晚参 随州 智门祚 和尚,遍游丛林,迁 四明 之 雪竇 。由是云门之道,復振於 江 浙 。’”

云峰

亦作“ 云峯 ”。1.高耸入云的山峰。 南朝 宋 谢灵运 《酬从弟惠连》诗:“寝瘵谢人徒,灭迹入云峰。” 宋 毛滂 《河满子·夏曲》词:“急雨初收珠点,云峰巉絶天半。” 清 厉鹗 《游菁山常照寺》诗:“閲世如浮囊,誓愿栖云峯。”

(2).状如山峰的云。 唐太宗 《饯中书侍郎来济》诗:“云峰衣结千重叶,雪岫花开几树妆。” 唐 杜甫 《对雨书怀走邀许主簿》诗:“东岳云峰起,溶溶满太虚。” 郭沫若 《星空·孤竹君之二子》:“ 渤海 北岸,海水平静,直与天接,天上云峰怒涌。”

(3).山名。在今 山东省 黄县 。 北魏 郑道昭 《与道俗□人出莱城东南九里登云峰山论经书》诗:“槃桓竟何为, 云峯 聊可息。”

往来

(1) 去和来

往来种作。——晋· 陶渊明《桃花源记》

往来视之。——唐· 柳宗元《三戒》

往来翕忽。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

往来而不绝。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》

(2) 交往;过从

老死不相往来。——《史记·货殖列传》

诚欲往来。——唐· 柳宗元《柳河东集》

(3) 交往的人

往来无白丁。——唐· 刘禹锡《陋室铭》

时宜

当时的需要或潮流

不合时宜

驻锡

僧人出行,以锡杖自随,故称僧人住止为驻锡。 唐 黄滔 《龟洋灵感禅院东塔和尚碑》:“﹝大师﹞遂驻锡卓菴,名其地曰 龟洋 焉。” 宋 孙光宪 《北梦琐言》卷七:“诗僧 齐己 驻锡 巴陵 ,欲吟一诗,竟未得意。” 清 钱泳 《履园丛话·祥异·锡杖御盗》:“ 康熙 中, 諦辉和尚 驻锡 灵隐寺 ,一夕,忽呼侍者曰:‘取吾锡杖横山门间,今夜有凶人来,当慎之。’”《人民日报》1981.2.28:“我带着崇敬的心情走进和尚当年驻锡的 白龙寺 。”

浪头

(1) 掀起的波浪

(2) 趋势、潮流

赶浪头

浮杯

(1).古代每逢三月上旬的巳日集会水渠旁,在上流放置酒杯,任其飘浮,停在谁的面前,谁即取饮,叫做“浮杯”,也叫“流觴”。 唐 孟浩然 《上巳日涧南园期王山人陈七诸公不至》诗:“上巳期三月,浮杯兴十旬。” 五代 齐己 《答无愿上人书》诗:“必有南游山水兴, 汉江 平稳好浮杯。”

(2).罚饮满杯酒;满饮。《文选·潘岳<闲居赋>》:“浮杯乐饮,丝竹駢罗。” 李善 注:“《説苑》曰:‘ 公承不仁 举大白浮君。’《广雅》曰:‘浮,罚也。’” 唐 恒超 《辞郡守李公恩命》诗:“虚著褐衣老,浮杯道不成。” 宋 王禹偁 《寄赞宁上人》诗:“若念重瞳欲相见,未妨西上一浮杯。”

眼高

眼光高。比喻藐视,看不起或要求高。 元 无名氏 《渔樵记》第三折:“今日做了官,就眼高了。” 明 郎瑛 《七修类稿·诗文·寿诗》:“舌在未应鳩计拙,眼高浑觉马羣空。” 鲁迅 《呐喊·故乡》:“忘了?这真是贵人眼高。” 冰心 《我的朋友的母亲》:“你是太眼高了,不是我说你,‘越挑越眼花!’”

三宿

(1).进爵三次。《书·顾命》:“王三宿,三祭,三咤。” 孔 传:“礼成於三,故酌者实三爵於王,王三进爵,三祭酒。三奠爵。” 孔颖达 疏:“三宿,谓三进爵,从立处三进至神所也。”《陈书·沉文阿传》:“三宿三咤,上宗曰饗,斯盖祭儐受福,寧谓贺酒邪!”

(2).犹言三日;三夜。谓时间较久。《孟子·公孙丑下》:“三宿而后出 昼 ,是何濡滞也?” 赵岐 注:“留於 昼 三日,怪其淹久。” 唐 白居易 《答微之咏怀见寄》诗:“分袂二年劳梦寐,并牀三宿话平生。”佛教有出家人不三宿桑下,以免妄生依恋之说,见《四十二章经》。《后汉书·襄楷传》:“浮屠不三宿桑下,不欲久生恩爱,精之至也。” 李贤 注:“言浮屠之人寄桑下者,不经三宿便即移去,示无爱恋之心也。”参见“ 三宿恋 ”。

四大空

见“ 四大皆空 ”。

底止

(1).终止。《诗·小雅·祈父》:“胡转予于恤,靡所底止?”《左传·宣公三年》:“天祚明德,有所底止。”底,一本作“ 厎 ”。 清 黄爵滋 《敬陈六事疏》:“若不如此严禁,臣恐此患竟无底止矣。”

(2).指休止的地方;住所。 明 高攀龙 《书僧卷》:“其徒之道经于此者,获有底止,无飢渴之虞。”