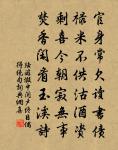

人日集蟆颐视堰原文

大江拆两股,小江分一支。秋水七八月,老蟆喜持颐。

往往自夸大,未觉海若嗤。

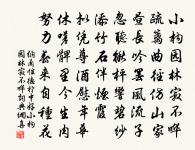

灌溉虽小惠,湮溺已可危。

父老指水迹,栖苴挂林枝。

高田混坑谷,漠漠沙风吹。

城堞不数步,长堤漫委蛇。

我非河洛想,颇为梁益悲。

神禹岂不到,吾蜀几为池。

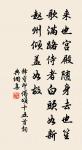

人日有故事,敢后壶浆期。

野叟馈鱼兔,鼓舞亦致词。

一笑谢父老,何由救民饥。

但得麦早熟,眼底无疮痍。

老守为尔醉,灯火江之湄。

老蟆亦放光,跳月天南垂。

诗词问答

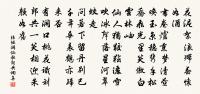

问:人日集蟆颐视堰的作者是谁?答:李石

问:人日集蟆颐视堰写于哪个朝代?答:宋代

问:李石的名句有哪些?答:李石名句大全

参考注释

大江

(1) 大的江

(2) 中国的长江

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。——《念奴娇赤壁怀古》

龟蛇锁大江。——毛 * 《菩萨蛮·黄鹤楼》

一支

(1).犹一条。常指河流或山脉的支派。 唐 李端 《送郑宥入蜀迎觐》诗:“ 剑门 千转尽, 巴水 一支长。”《朱子语类》卷二:“或问天下之山,西北最高?曰:然。自 关中 一支生下 函谷 ,以至 嵩山 ,东尽 泰山 ,此是一支;又自 皤冢 汉水 之北,生下一支,至 扬州 而尽; 江 南诸山,则又自 岷山 分一支以尽乎两 浙 、 闽 、 广 。”

(2).各种学派、流派或宗族的支派,亦名一支。

(3).一肢。支,肢。 北齐 颜之推 《颜氏家训·勉学》:“每折一支,辞色愈厉,竟断四体而卒。”

秋水

秋天的水,比喻人(多指女人)清澈明亮的眼睛

望穿秋水

七八

(1).七八成。表示将近达到某种极限。 宋 苏轼 《与范子丰》诗之五:“夏田旱捐七八,盐法更变,课入不登。” 宋 王灼 《碧鸡漫志》卷二:“ 晁天咎 、 黄鲁直 皆学 东坡 ,韵製得七八。” 元 秦简夫 《赵礼让肥》第一折:“可怜我也万苦千辛度命咱,现如今心似油煠,肉似钩搭,死是七八,那个提拔!”

(2).差不多;大概。 元 无名氏 《符金锭》第三折:“伺候着,七八丢下绣球儿来也。”《 * 词话》第五回:“还早些个,你自去卖一遭来,那厮七八也将来也。”《 * 词话》第五八回:“这咱晚,七八有二更,放了俺们去罢了。”

(3).七乘八,五十六。《素问·上古天真论》:“[丈夫]七八,肝气衰,筋不能动。”

持颐

以手托腮。形容神态专注安详。《庄子·渔父》:“左手据膝,右手持颐以听。” 唐 温庭筠 《咏寒宵》:“话穷犹注睇,歌罢尚持颐。” 宋 苏轼 《越州张中舍寿乐堂》诗:“持颐宴坐不出面,收揽奇秀得十五。”

往往

(1) 每每;时常

往往而死者相藉。——唐· 柳宗元《捕蛇者说》

老李往往工作到深夜才睡

(2) 处处;到处

往往山出棋置。——《史记·货殖列传》

卒中往往语。——《史记·陈涉世家》

往往有得。——宋· 王安石《游褒禅山记》

(3) 纷纷

吴王之弃其军亡也,军遂溃,往往稍降太尉、梁军。——《史记·吴王濞列传》

则文学彬彬稍进,诗书往往间出。——《汉书·司马迁传》

夸大

把事情说得超过了实际程度;言过其实

夸大他们的困难

觉海

指佛教。佛以觉悟为宗;海,喻其教义深广。 南朝 梁 僧祐 《<弘明集>后序》:“况乃佛尊於天,法妙於圣,化出域中,理絶繫表, 肩吾 犹惊怖於河汉,俗士安得不疑骇於觉海哉!” 唐 杨炯 《和旻上人伤果禅师》:“法门摧栋宇,觉海破舟船。” 宋 秦观 《圆通院白衣阁》诗:“无边刹境一毫端,同住澄清觉海间。”

灌溉

(1) 同“灌 2 ”

(2) 供给水

这条小渠弯弯曲曲地绕着果子园流着,灌溉了这一带二三十亩地的果子。——丁玲《太阳照在桑乾河上》

小惠

小恩惠

小恩小惠

父老

古时乡里管理公共事务的人,多由有名望的老人担任;亦尊称老年人

栖苴

挂在树上的水草。《诗·大雅·召旻》:“如彼岁旱,草不溃茂,如彼栖苴。” 朱熹 集传:“栖苴,水中浮草栖於木上者。”后用为穷困窘迫的典实。 唐 柳宗元 《同刘二十八院长述旧言怀感时书事》诗:“不应虞竭泽,寧復嘆栖苴。”

高田

(1).上等田。《管子·山权数》:“ 桓公 曰:‘何谓国无制、地有量?’ 管子 对曰:‘高田十石,閒田五石,庸田三石,其餘皆属诸荒田。’”

(2).地势高的田。《汉书·沟洫志》:“故种禾麦,更为秔稻,高田五倍,下田十倍。” 宋 范成大 《垫江县》诗:“旧雨云招新雨至,高田水入下田鸣。”

坑谷

沟壑溪谷。 晋 葛洪 《抱朴子·登涉》:“入山而无术,必有患害……或令人迷惑狂走,堕落坑谷。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·止足》:“自丧乱已来,见託风云,徼倖富贵,旦执机权,夜填坑谷,朔欢 卓 郑 ,晦泣 颜 原 者,非十人五人也。” 宋 苏辙 《次韵王巩见赠》:“我舟得愁霖,牵挽脱坑谷。”

阬谷:沟壑溪谷。《史记·货殖列传》:“弋射渔猎,犯晨夜,冒霜雪,驰阬谷。不避猛兽之害,为得味也。” 晋 葛洪 《抱朴子·酒诫》:“或奔车走马赴阬谷,而不惮以九折之阪为螘封。”《资治通鉴·唐太宗贞观十六年》:“出行必整队伍,前导者长呼,则人皆奔迸,不避阬谷,路絶行者,国人甚苦之。”新、旧《唐书》并作“坑谷”。

漠漠

(1) 寂静无声

漠漠门长掩

(2) 密布;布满

云漠漠,风瑟瑟

(3) 迷蒙

天漠漠

雨漠漠

秋天漠漠向昏黑。——唐· 杜甫《茅屋为秋风所破歌》

雁荡经行云漠漠。——宋· 沈括《梦溪笔谈》

(4) 广阔

荒原漠漠

(5) 冷淡,不关心

何乃视之漠漠

(6) 茂盛、浓郁

漠漠芳馨

沙风

犹风沙。 唐 黄滔 《送友人游边》诗:“野烧枯蓬旋,沙风匹马衝。”

城堞

(1).城上的矮墙。 汉 贾谊 《新书·春秋》:“及 翟 伐 卫 ,寇挟城堞矣。” 唐 元稹 《欲曙》诗:“片月低城堞,稀星转角楼。” 清 魏源 《城守篇·守备上》:“城堞亦名城垜,以躲身为义也。不能躲身则如勿堞。堞不宜太高,高则掷石无力;堞口不宜太狭,狭则碍於击贼。”

(2).泛指城墙。 唐 白居易 《大水》诗:“ 潯阳 郊郭间,大水岁一至。閭阎半漂荡,城堞多倾坠。” 宋 苏舜钦 《诣匦疏》:“闻 河东 地大震裂,涌水,坏屋庐城堞。” 康有为 《过昌平城望居庸关》诗:“城堞逶迤万柳红,西山岧嵽霽明虹。”

不数

数不清;无数。 汉 王符 《潜夫论·思贤》:“近古以来,亡代有三,秽国不数。” 汪继培 笺:“秽,当作灭。” 彭铎 校正:“不数,即无数。” 宋 曾巩 《<王平甫文集>序》:“各於其盛时,士之能以特见於世者,率常不过三数人,其世之不数,其人之难得如此。”《醒世姻缘传》第八八回:“ 扬州 番役把 吕祥 的衣服剥脱乾浄,餛飩捆起,一根绳拴在树的半中腰里,铁棍皮鞭,诸刑咸备……打了个不数。”

不亚于。 明 汪道昆 《高唐梦》:“想这神女果如大夫所言呵,絶代无双,不数 庄生 陈説。” 清 王韬 《淞隐漫录·画船纪艳》:“噫嘻! 钱塘江 上画船风景,诚不数 珠海 灯痕、 秦淮 月色也。”

委蛇

见“逶迤”

河洛

亦作“ 河雒 ”。1. 黄河 与 洛水 的并称。《史记·郑世家》:“和集 周 民, 周 民皆説, 河 雒 之閒,人便思之。” 汉 班昭 《东征赋》:“望 河 洛 之交流兮,看 成皋 之旋门。” 明 方孝孺 《御赐训辞记》:“虽 河 洛 之所出,龙龟之所负,何以过于此哉?”

(2).指 黄河 与 洛水 两水之间的地区。 南朝 梁 江淹 《北伐诏》:“驍雄竞奋,火烈风扫,剋定中原,肃清 河 洛 。”《南史·宋纪上·武帝》:“时帝将镇 下邳 ,进兵 河 洛 ,及徵使至,即日班师。” 王闿运 《皇中宪大夫侯官陈君墓志铭》:“谁谓弗彰? 河洛 是仪。”

(3).指 洛阳 。《文选·班固<西都赋>》:“盖闻皇 汉 之初经营也,尝有意乎都 河洛 矣。” 李善 注:“东都有 河 南 洛阳 ,故曰 河洛 也。” 唐 张说 《龙门西龛苏合宫等身观世音菩萨像颂》:“天下之大都有五,而 河洛 总其中。”

(4).指 洛水 。 三国 魏 曹植 《洛神赋》:“臣闻 河洛 之神,名曰 宓妃 。” 清 顾炎武 《日知录·湘君》:“ 江湘 之有夫人,犹 河雒 之有 虙妃 也。”

(5).河图洛书的简称。 三国 魏 曹丕 《以孙登为东中郎封侯策》:“盖河洛写天意,符讖述圣心。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·原道》:“取象乎河洛,问数乎蓍龟。” 罗惇曧 《文学源流·三代以上文学》:“ 杨侃 称‘纬书之类,谓之秘经,图讖之类,谓之内学,河洛之书,谓之灵篇。’”

(6).亦作“ 河落 ”。即饸饹。 清 王士禛 《池北偶谈·谈异五·热洛河》:“今 齐 鲁 间以蕎麦作麪食,名河洛。” 赵树理 《邪不压正》一:“生客细客吃挂面,熟客粗客吃河落。”参见“ 河漏 ”。

颇为

很——用在表示心理状态的动词或形容词前面,表示程度很高,但还未达到最高点

说话时颇为激动

梁益

指 蜀 地。 蜀汉 有 梁 益 等州,因以并称。 晋 张载 《剑阁铭》:“勒铭山阿,敢告 梁 益 。”《文选·孙楚<为石仲容与孙皓书>》:“师不踰时, 梁 益 肃清。” 吕向 注:“ 梁 益 ,二州名。”

神禹

夏禹 的尊称。《庄子·齐物论》:“无有为有,虽有 神禹 且不能知,吾独且奈何哉。” 成玄英 疏:“迷执日久,惑心已成,虽有 大禹 神人,亦不令其解悟。” 金 王渥 《三门津》诗:“ 大河 三门 险, 神禹 万世功。” 明 高启 《石射堋》诗:“疑是 神禹 治水时,来教鬼射降妖精。” 胡小石 《犊儿矶水府寺宿》诗:“ 神禹 昔驱水,鸿濛万灵奔。”

不到

(1)

不足,少于…

不到四分钟驶行了一公里

(2)

未到;不出席或未出席

教师抱怨那个孩子不到学校上课

(3)

不周到

我们是粗人,照顾不到,请多原谅

人日

(1).旧俗以农历正月初七为人日。《太平御览》卷九七六引 南朝 梁 宗懔 《荆楚岁时记》:“正月七日为人日。以七种菜为羹,剪綵为人或鏤金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬢。又造华胜以相遗,登高赋诗。” 宋 高承 《事物纪原·天生地植·人日》:“ 东方朔 《占书》曰:岁正月一日占鷄,二日占狗,三日占羊,四日占猪,五日占牛,六日占马,七日占人,八日占穀。皆晴明温和,为蕃息安泰之候,阴寒惨烈,为疾病衰耗。” 清 富察敦崇 《燕京岁时记·人日》:“初七日谓之人日。是日天气清明者则人生繁衍。” 欧阳山 《三家巷》十二:“‘人日’那天的绝早,医科大学生 杨承辉 就起了床,急急忙忙地洗脸,刮胡子。”

(2).即工日。一种表示工作时间的计算单位。指一个劳动者工作一日。参见“ 工日 ”。

故事

(1) 旧日的制度;例行的事

奉行故事

虚应故事

(2)

(3) 掌故,典故

(4) 旧事,先例

苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国之下矣!——宋· 苏洵《六国论》

(5) 用作讲述的事情,凡有情节、有头有尾的皆称故事

民间故事

英雄故事

(6) 文艺作品中用来体现主题的情节,故事梗概

壶浆

茶水、酒浆。以壶盛之,故称。《公羊传·昭公二十五年》:“国子执壶浆。” 唐 李白 《丁督护歌》:“水浊不可饮,壶浆半成土。” 元 张宪 《岳鄂王歌》:“义旗所指人不惊,王师到处壶浆迎。” 明 张居正 《黄马》诗:“扬鞭渡 淮淮水 清, 金陵 父老壶浆迎。” 臧克家 《自己的写照》五:“一脚踏遍了千古的战场,沿途的民众爱戴我们,大道两旁断不了壶浆。”参见“ 壶浆簞食 ”。

野叟

村野老人。 唐 杜荀鹤 《乱后山居》诗:“野叟并田鉏暮雨,溪禽同石立寒烟。” 明 杨慎 《词品·写词述怀》:“想山翁野叟,正尔高眠。” 欧阳山 《苦斗》七十:“这里面,有自称野叟的大官儿。”

鼓舞

鼓动;激发

小米加步枪的延安精神永远鼓舞我们战胜一切困难。——《小米的回忆》

致词

见“ 致辞 ”。

何由

亦作“ 何繇 ”。1.从何处,从什么途径。《楚辞·天问》:“上下未形,何由考之?” 汉 王褒 《四子讲德论》:“僕虽嚚顽,愿从足下。虽然,何由而自达哉!” 唐 王昌龄 《送韦十二兵曹》诗:“出处两不合,忠贞何由伸?” 宋 蔡絛 《铁围山丛谈》卷六:“ 晋 张华 有鸚鵡,每出还,輒説僮僕好恶。一日,寂无言; 华 问其故,曰:‘被禁在瓮中,何繇得知?’” 鲁迅 《野草·墓碣文》:“痛定之后,徐徐食之。然其心已陈旧,本味又何由知?”

(2).怎能。 南朝 宋 谢灵运 《石门新营所住四面高山迴溪石濑修竹茂林》诗:“美人游不还,佳期何由敦?”《宋书·沉庆之传》:“治国譬如治家,耕当问奴,织当访婢。陛下今欲伐国,而与白面书生辈谋之,事何由成?” 明 刘基 《次韵和脱因宗道感兴》诗之三:“路远无羽翼,何由得飞还?”《醒世恒言·李玉英狱中讼冤》:“稍加责罚,此辈就到家主面前轻事重报,説你怎地凌虐。妹夫必然着意防范,何繇除得?”

(3).因何。 清 姚衡 《寒秀草堂笔记》卷三:“有云 太仓 王宫詹 ,藏 宋 搨《十三行》,一字无损。然与《玉版》对观,无少差,信为《玉版》未损时之拓也。何由落水,以致剥漶?或造物忌之邪?”

早熟

(1) 指人的身心成熟过早

一个早熟儿童

(2) 农作物生长期短,较早成熟

早熟品种

眼底

(1) 用某种器械通过瞳孔所能观察到的眼内构造。如:脉络膜、视网膜、视神经 * 等

(2) 眼前;眼里

登楼一望,全城景色尽收眼底

疮痍

创伤,也比喻遭受灾祸后凋敝的景象

乾坤含疮痍,忧虞何时毕?——杜甫《北征》

为尔

犹言如此。 晋 王羲之 《问慰诸帖上》:“吾至乏劣,为尔日日,力不一一。”《南史·王融传》:“为尔寂寂, 邓禹 笑人。”

灯火

泛指亮着的灯烛

放光

(1).放射光芒。 唐 白居易 《池上早春即事招梦得》诗:“云破山呈色,冰融水放光。” 宋 苏轼 《戏赠虔州慈云寺鉴老》诗:“窗间但见蝇钻纸,门外唯闻佛放光。” 王文诰 辑注:“《传灯録》:‘佛虽不圣,且能放光。’” 茅盾 《子夜》一:“ 吴老太爷 的残馀生命力似乎又复旺炽了,他的老眼闪闪地放光。”

(2).指银子。《醒世恒言·卖油郎独占花魁》:“来往的都是大头儿,要十两放光纔宿一夜哩。” 明 冯梦龙 《山歌·烧香娘娘》:“算来要费介二钱箇放光。”

月天

(1).见“ 月天子 ”。

(2).指月亮或月光。 唐 皮日休 《华山炼师所居》诗:“深夜寂寥存想歇,月天时下草堂来。” 宋 陆游 《山园杂咏》之一:“花径糝红供晚醉,月天生晕作春寒。”

南垂

南方边境。《后汉书·公孙瓒传》:“前此有童謡曰:‘ 燕 南垂, 赵 北际,中央不合大如礪,唯有此中可避世。’” 晋 潘岳 《西征赋》:“騖 横桥 而旋軫,歷敝邑之南垂。”《魏书·食货志》:“又於南垂立互市,以致南货,羽毛、齿革之属无远不至。”