桃花源诗原文

鹿为马,龙为蛇,凤皇避罗麟避罝。天下逃难不知数,入海居岩皆是家。

武陵源中深隐人,共将鸡犬栽桃花。

花开记春不记岁,金椎自劫博浪沙。

亦殊商颜采芝草,唯与少长亲胡麻。

岂意异时渔者入,各各因问人闲赊。

秦已非秦孰为汉,奚论魏晋如割瓜。

英雄灭尽有石阙,智惠屏去无年华。

俗骨思归一相送,慎勿与世言云霞。

出洞沿溪梦寐觉,物景都失同回槎。

心寄草树欲复往,山幽水乱寻无涯。

诗词问答

问:桃花源诗的作者是谁?答:梅尧臣

问:桃花源诗写于哪个朝代?答:宋代

问:梅尧臣的名句有哪些?答:梅尧臣名句大全

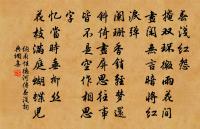

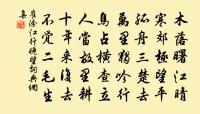

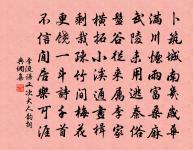

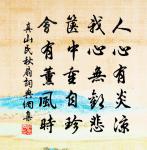

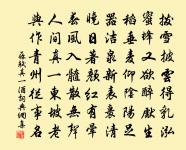

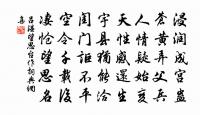

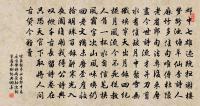

梅尧臣桃花源诗书法欣赏

参考注释

鹿为马

“指鹿为马”的略语。 宋 王安石 《桃源行》:“ 望夷宫 中鹿为马, 秦 人半死 长城 下。”参见“ 指鹿为马 ”。

凤皇

见“ 凤凰 ”。

天下

(1) 四海之内,全中国

鱼鳖鼋鼍为天下富。——《孙子·谋政》

威天下不以兵革之利。——《孟子·公孙丑下》

天下三分。——诸葛亮《出师表》

天下之美。——明· 刘基《郁离子·千里马篇》

(2) 人世间,社会上

天下谁人不识君。——唐· 高适《别董大》

天下物皆然。——清· 袁枚《黄生借书说》

天下事有难易乎。——清· 彭端淑《为学一首示子侄》

(3) 全世界,所有的人

天下缟素。——《战国策·魏策》

天下顺之。——《孟子·公孙丑下》

以天下之所顺。

先天下之忧而忧。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》

后天下之乐而乐。

(4) 国家或国家的统治权

传天下不足多。——《韩非子·五蠹》

为天下理财。——宋· 王安石《答司马谏议书》

共争天下。——《资治通鉴》

天下事谁可支柱者。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

(5) 自然界,天地间

知天下之寒。——《吕氏春秋·察今》

逃难

(1) 为免受灾祸苦难而逃亡在外

(2) 难民逃跑

不知

是指对于某种事物不清楚和不理解,和知道的意思相反。武陵源

(1). 晋 陶潜 《桃花源记》载: 晋 太元 中, 武陵 渔人误入 桃花源 ,见其屋舍俨然,有良田美池,阡陌交通,鸡犬相闻,男女老少怡然自乐。村人自称先世避 秦 时乱,率妻子邑人来此,遂与外界隔绝。后渔人复寻其处,“迷不復得”。后以“武陵源”借指避世隐居的地方。 唐 宋之问 《宿清远峡山寺》诗:“寥寥隔尘事,何异 武陵源 。” 唐 李白 《登金陵冶城西北谢安墩》诗:“功成拂衣去,归入 武陵源 。” 宋 王安石 《即事》诗之七:“归来向人説,疑是 武陵源 。”亦作“ 武陵滩 ”、“ 武陵川 ”。 唐 汪遵 《东海》诗:“同作危时避 秦 客,此行何似 武陵滩 。” 唐 皇甫冉 《酬包评事壁画山水见寄》诗:“寒侵 赤城 顶,日照 武陵川 ;若览名山誌,仍闻《招隐》篇。” 明 唐顺之 《广德道中》诗:“倘遇 秦 人应不识,只疑误入 武陵川 。”

(2).亦作“ 武陵溪 ”。 东汉 刘晨 、 阮肇 入 天台山 迷不得返,饥食桃果,寻水得大溪,溪边遇仙女,并获款留。及出,已历七世,复往,不知何所。后成文人经常援引的典故。见《太平御览》卷四一引 南朝 宋 刘义庆 《幽明录》。 唐 王之涣 《惆怅词》之十:“ 晨 肇 重来路已迷,碧桃花谢 武陵溪 。” 元 无名氏 《货郎旦》第三折:“多管为残花几片,悮 刘晨 迷入 武陵源 。” 元 曾瑞 《留鞋记》第一折:“有缘千里能相会, 刘晨 曾入 武陵溪 。” 明 汤显祖 《牡丹亭·寻梦》:“为甚呵, 玉真 重遡 武陵源 ?也则为水点花飞在眼前。”

深隐

(1).深深隐藏。《鬼谷子·抵巇》:“世无可抵,则深隐而待时。” 汉 王褒 《四子讲德论》:“是以 许由 匿 尧 而深隐, 唐 氏不以衰; 夷 齐 耻 周 而远饿, 文 武 不以卑。” 唐 杜甫 《雨》诗:“万木云深隐,连山雨未开。”

(2).偏僻隐蔽。 前蜀 杜光庭 《虬髯客传》:“择一深隐处驻 一妹 ,某日復会於 汾阳桥 。”

(3).深奥隐晦,不易理解。 唐 道宣 《续高僧传·彦琮》:“详梵典之难易,銓译人之得失,可谓洞入幽微,能究深隐。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·议对》:“事以明覈为美,不以深隐为奇。”

桃花

亦作“ 桃华 ”。1.桃树所开的花。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·物色》:“‘灼灼’状桃花之鲜,‘依依’尽杨柳之貌。” 唐 张志和 《渔父》词之一:“ 西塞 山前白鷺飞,桃花流水鱖鱼肥。” 元 贯云石 《折桂令·送春》曲:“落日啼鹃,流水桃花。” 清 龚自珍 《宋先生述》:“朱书如桃华,日罄五七十纸。” 杨朔 《海市》:“年年桃花开时,就像那千万朵朝霞到海岛上来。”

(2).形容女子容貌。 唐 温庭筠 《照影曲》:“桃花百媚如欲语,曾为无双今两身。” 清 徐士銮 《宋艳·驳辨》:“诗云:一从蕙死兰枯后,刚道桃花好面皮。”

(3).指桃花马。 唐 岑参 《玉门关盖将军歌》:“桃花叱拨价最殊,骑将猎向城南隅。” 宋 郭昭符 《秋日同知州潘赞善朝阳岩闲望归郡中书事》诗:“画橈渌水沙棠轻,朱鞅追风桃花速。”

(4).“ 桃花水 ”的省称。指春汛。 宋 苏轼 《次韵王定国南迁回见寄》:“相逢为我话留滞,桃花春涨孤舟起。”

(5).病名。癣的一种。 清 陆长春 《香饮楼宾谈·徐氏二女》:“次女犯桃花百日,为美玉之玷。”

金椎

铁铸的捶击具。《庄子·外物》:“儒以金椎控其颐。” 北魏 郦道元 《水经注·潧水》:“昔 张良 为 韩 报仇于 秦 ,以金椎击 秦始皇 ,不中,中其副车於此。” 宋 苏轼 《次韵王廷老和张十七九日见寄》:“请看平日衔杯口,会有金椎为控颐。”

博浪沙

地名。在今 河南省 阳武县 东南。 张良 与力士狙击 秦始皇 于此。《史记·留侯世家》:“ 良 与客狙击 秦始皇帝 博浪沙 中。” 唐 李白 《经下邳圯桥怀张子房》诗:“ 沧海 得壮士,椎 秦 博浪沙 。” 明 何景明 《游猎篇》:“桥边孺子如妇人, 博浪沙 中铁椎吼。”参阅《史记·秦始皇本纪》。

采芝

秦 末有四皓 东园公 、 甪里先生 、 绮里季 、 夏黄公 见 秦 政苛虐,乃隐于 商雒 ,曾作歌曰:“莫莫高山,深谷逶迤。曄曄紫芝,可以疗飢。 唐 虞 世远,吾将何归?駟马高盖,其忧甚大,高贵之畏人,不及贫贱之肆志。”见《史记·留侯世家》、 晋 皇甫谧 《高士传·四皓》。后因以“採芝”指遁隐。名其歌为《採芝操》或《四皓歌》,亦省称《採芝》。见《乐府诗集·琴曲歌辞二·<採芝操>序》引《琴集》及 南朝 陈智匠 《古今乐录》。 唐 陈子昂 《感遇》诗之二十:“去去行採芝,勿为尘所欺。” 宋 陆游 《对酒》诗:“寄谢採芝翁,无为老青壁。” 明 万寿祺 《入沛宫》诗:“我亦远随 黄 綺 去, 东山 重唱《採芝》歌。” 清 秋瑾 《题<松鹤图>》诗之二:“勋名浪説 凌烟阁 ,争是 商山 歌《採芝》。”

谓摘采芝草。古以芝草为神草,服之长生,故常以“采芝”指求仙或隐居。 汉 张衡 《思玄赋》:“留 瀛洲 而采芝兮,聊且以乎长生。” 唐 陈子昂 《感遇》诗之十:“已矣行采芝,万世同一时。” 清 翁照 《送归愚沉少宗伯予告归里》诗之二:“弭櫂 香水 溪,采芝 砚山 麓。”参见“ 採芝 ”。

少长

稍微长久。 晋 陶潜 《与殷晋安别》诗:“游好非少长,一遇尽殷勤。” 逯钦立 注:“少长,少久。”《晋书·袁乔传》:“与将军游处少长,虽世誉先后而臭味同归也。”

(1).年少的和年长的。 晋 王羲之 《兰亭集序》:“羣贤毕至,少长咸集。”

(2).从年少到长大。 唐 张鷟 《朝野佥载》卷二:“﹝ 张希望 ﹞笑曰:‘吾少长以来,未曾知此事,公毋多言。’”

胡麻

(1) 即“芝麻”。东印度群岛的一种一年生、直立草本植物( Sesamum indicum ),其花主要为蔷薇红色或白色。亦称“芝麻”、“脂麻”

(2) 中国西北、内蒙古一带对油用亚麻的俗称

异时

(1).不同时候。《墨子·经上》:“久弥异时也,宇弥异所也。”《史记·仲尼弟子列传》:“ 路 者 颜回 父,父子尝各异时事 孔子 。” 晋 孙绰 《支遁方向子期》:“ 支遁 、 向秀 雅尚 庄 老 ;二子异时,风好玄同矣。” 唐 石贯 《和主司王起》:“絳帐青衿同日贵,春兰秋菊异时荣。”

(2).往时;从前。《史记·平準书》:“异时算軺车、贾人緡钱皆有差。” 司马贞 索隐:“异时,犹昔时也。”《新唐书·于頔传》:“部有湖陂,异时溉田三千顷,久廞废。” 明 胡应麟 《少室山房笔丛·经籍会通一》:“前代悬购遗书,咸著条目: 隋 有闕书録, 唐 有访书録, 宋 有求书録。异时人主留意若此。” 章炳麟 《訄书·订孔》:“异时 老 墨 诸公,不降志於删定六艺,而 孔氏 擅其威。”

(3).以后;他时。《史记·苏秦列传论》:“然世言 苏秦 多异,异时事有类之者皆附之 苏秦 。” 宋 陆游 《跋<西崑酬唱集>》:“记之为异时一笑。” 清 姚莹 《与陆次山论文书》:“异时集成付刻,或即以此书列其首,亦无不可者。”

各各

(1).各自。《玉台新咏·古诗<为焦仲卿妻作>》:“执手分道去,各各还家门。” 唐 元稹 《出门行》:“兄弟同出门,同行不同志。悽悽分歧路,各各营所为。” 胡怀琛 《送亚子归梨里》诗:“十日匆匆成聚散,两人各各有悲欢。”

(2).个个,每一个。《后汉书·赵熹传》:“帝延集内戚讌会,欢甚,诸夫人各各前言:‘ 赵熹 篤义多恩,往遭赤眉出 长安 ,皆为 熹 所济活。’帝甚嘉之。”《隋书·儒林传·房晖远》:“学生皆持其所短,称己所长,博士各各自疑,所以久而不决也。”《红楼梦》第十九回:“且説 荣 寧 二府中因连日用尽心力,真是人人力倦,各各神疲。”

(3).每一种。 鲁迅 《书信集·致宫竹心》:“《欧洲文学史》和《域外小说集》都有多余之本,现在各各奉赠一册。”

(4).布散貌。 唐 元稹 《松树》诗:“株株遥各各,叶叶相重重。”《迭雅》卷七:“各各,布散也。”

(5).象声词。 元 谷子敬 《城南柳》第一折:“天色昏黑,不知砍着甚么东西,只是各各的响。”

人闲

见“ 人间 ”。

英雄

非凡出众的人物。指见解、才能超群出众或领袖群众的人

总揽英雄。——《三国志·诸葛亮传》

英雄乐业。

英雄无觅孙仲谋处。—— 宋· 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》

石阙

(1).石筑的阙。多立于宫庙陵墓之前,作铭记官爵、功绩或装饰用。 汉 刘向 《说苑·反质》:“立石闕 东海 上 胊山 界中,以为 秦 东门。” 北魏 郦道元 《水经注·济水二》:“南有 汉 荆州 刺史 李刚 墓……有石闕,祠堂石室三间。” 清 许承钦 《次韵赠邓孝威》:“如衔石闕难为语,屡卸金貂不破愁。” 清 丘逢甲 《谒潮阳东山张许二公祠》诗:“石闕苔荒一径深,悲秋怀古此登临。” 徐迟 《凤翔》:“各地宗教文物,以及许多的古代宫殿,陵寝,寺庙,城墙,桥梁,石阙,砖塔,木塔……这一切都在他心上,都属于他的工作。”

(2). 汉 宫观名。《三辅黄图·汉宫》:“ 建元 中,作 石闕 、 封峦 、 鳷鹊观 於( 甘泉 )苑垣内。”参见“ 石关 ”。

智惠

见“ 智慧 ”。

屏去

退除;除却。《三国志·魏志·公孙瓒传》“积穀三百万斛” 裴松之 注引 汉 王粲 《英雄记》:“ 瓚 作铁门,居楼上,屏去左右。” 唐 李商隐 《宜都内人》:“大家始今日能屏去男妾,独立天下,则阳之刚亢明烈可有矣。”《宣和画谱·吴道子》:“ 道子 使 旻 屏去縗服,用军装缠结。” 姚雪垠 《李自成》第一卷第十三章:“早饭以后, 自成 把那个从 湖广 回来的探子叫来,屏去左右,又一次仔细地询问了 张献忠 和 罗汝才 方面的情形。”

无年

(1).饥荒之年。《周礼·地官·均人》:“凡均力政,以岁上下:丰年则公旬用三日焉;中年则公旬用二日焉;无年则公旬用一日焉。”《文选·颜延之<应诏观北湖田收>诗》:“息饗报嘉岁,通急戒无年。” 吕向 注:“无年,饥年也。” 宋 秦观 《鲜于子骏行状》:“ 关陕 无年,未宜轻动。”

(2).无年寿,寿命不长。《宋书·谢庄传》:“家世无年,亡高祖四十,曾祖三十二,亡祖四十七。”《南史·萧晔传》:“﹝ 曄 ﹞初封 安陆侯 。 憺 特所钟爱,常目送之曰:‘吾所深忧。’左右问其故,答曰:‘其过俊发,恐必无年。’” 明 李贽 《与焦弱侯太史》书:“昨閲《近谿子集》,深嘆此老日进一日,脱化如此。故知人不可以无年也决矣。”

俗骨

(1).尘世中人的资质或禀赋。 唐 段成式 《酉阳杂俎·支诺皋中》:“ 讽 尝言於道者,吁曰:‘君固俗骨,遇此不能羽化,命也。’” 宋 苏轼 《辨道歌》:“肠中澄结无餘柤,俗骨变换颜如葩。” 清 黄景仁 《洞庭行赠别王大归包山》:“吾儕俗骨不能到,但看长风巨浪心忡忡。”

(2).借指尘世中人。 宋 梅尧臣 《桃花源》诗:“俗骨思归一相送,慎勿与世言云霞。”

(3).庸俗的气质。 胡怀琛 《题蒋万里振素庵诗稿后》诗:“可怜无俗骨,宜汝作寒儒。”

思归

(1).想望回故乡。 汉 张衡 《思玄赋》:“悲离居之劳心兮,情悁悁而思归。” 晋 石崇 《思归引》序:“困於人閒烦黷,常思归而永叹。”

(2).鸟名。即子规,一名杜鹃。 明 田艺蘅 《留青日札·姊规》:“子规,人但知其为催春归去之鸟,盖因其声曰归去了,故又名思归鸟。”

云霞

彩云和彩霞

云霞明灭。——唐· 李白《梦游天姥吟留别》

寐觉

睡醒。 唐 薛逢 《凿混沌赋》:“嗜欲悲哀,声牵响来,蘧然寐觉,划然形开。日月星辰,强配阴阳之数;轮辕榱角,争标曲直之材。”

物景

景物。 五代 王周 《过武宁县》诗:“行过 武寧县 ,初晴物景和。” 宋 梅尧臣 《答水丘》诗:“时雨乍晴,物景鲜丽。” 宋 楼钥 《王成之给事囿山堂》诗:“主人意轩豁,物景供旷快。”

心寄

推心相托。《资治通鉴·齐东昏侯永元元年》:“吾病如此,深虑不济;安六军,保社稷者,捨汝而谁!何容方更请人以违心寄乎!” 胡三省 注:“心寄,谓推心以託之也。”

山幽

(1).山的幽深之处。 南朝 梁 张充 《与王俭书》:“桂兰綺靡,丛杂于山幽;松柏森阴,相繚于涧曲。” 唐 王勃 《别人》诗:“江上风烟积,山幽云雾多。” 元 虞集 《会后将登华山》诗:“石斛金釵感素秋,洞悬鐘乳入山幽。”

(2).山境幽静。 隋 姚察 《游明庆寺怅然怀古》诗:“地灵居五浄,山幽寂四禪。” 明 王守仁 《重游化成寺》诗之二:“人住层崖嫌洞浅,鸟鸣春磵觉山幽。”

无涯

无尽;无限

灾祸无涯