赠真术秀才原文

天台真术李秀才,手持先兄遗墨来。先兄已矣遗墨在,三读感噎重生哀。

哀余试问子何术,星斗纷翻舌端出。

不须问术只观诗,诗好应知术真实。

大凡学术总要真,不真误杀天下人。

近来世人多弄假,不独肆中谈命者。

诗词问答

问:赠真术秀才的作者是谁?答:姚勉

问:赠真术秀才写于哪个朝代?答:宋代

问:姚勉的名句有哪些?答:姚勉名句大全

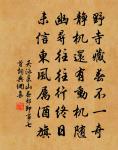

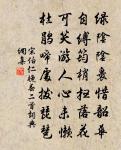

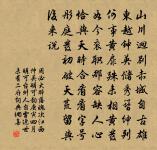

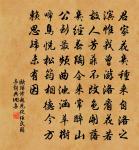

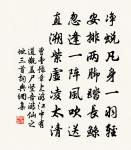

姚勉赠真术秀才书法欣赏

参考注释

天台

(1).谓尚书台、省。《三国志·魏志·夏侯玄传》:“天臺县远,众所絶意。”《北齐书·文宣帝纪》:“仍摄天臺,总参戎律。”《资治通鉴·唐高祖武德二年》:“臣何敢久污天臺、辱东朝乎?” 胡三省 注:“天臺,谓尚书省。”参见“ 三臺 ”。

(2).对太守、县令等地方行政官的尊称。《初刻拍案惊奇》卷十:“太守道:‘他怎么敢赖你?’ 程元 道:‘……万乞天臺老爷做主。’” 明 郑仲夔 《耳新·经国》:“今幸遇天臺,夫冤庶伸有日。”

山名。 唐 李白 《梦游天姥吟留别》:“ 天台 四万八千丈,对此欲倒东南倾。” 明 杨珽 《龙膏记·邂逅》:“听言词有意相怜,怕重来 天台 路远。”详“ 天台山 ”。

秀才

(1) 明清两代称生员

(2) 泛指读书人

传一乡秀才观之。——宋· 王安石《伤仲永》

先兄

已死的兄长

遗墨

死者留下来的亲笔书札、文稿、字画等

已矣

(1)

(2) 语气词连用,加强语,表示事物的发展变化,可译成“啦”

(3) “已”为动词,止,完结。“矣”为语气词“了”。“已矣”可译成“完了”,“算了”

老夫已矣。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

而今已矣。——清· 袁枚《祭妹文》

感噎

见“ 感咽 ”。

重生

(1).谓珍重身体,爱惜生命。道家以生命为贵,以富贵利欲足以妨其生,故强调重生轻物。《庄子·让王》:“重生则利轻。” 陆德明 释文引 李颐 曰:“重存生之道者,则名利轻。”《韩非子·解老》:“爱子者慈於子,重生者慈於身,贵功者慈於事。”《吕氏春秋·本生》:“故古之人有不肎富贵者矣,由重生故也。”

(2).谓以民命为重。 晋 挚虞 《祀皋陶议》:“祭用仲春,义取重生。”

再生;复活。《南史·谢惠连传》:“ 灵运 见其新文,每曰:‘ 张华 重生,不能易也。’”《初刻拍案惊奇》卷九:“令爱小姐与小壻实是夙缘未絶,得以重生。” 鲁迅 《彷徨·伤逝》:“我们只在灯下对坐的怀旧谭中,回味那时冲突以后的和解的重生一般的乐趣。”

试问

(1).试着提出问题。试探性地问。《晋书·孙绰传》:“沙门 支遁 试问 绰 :‘君何如许?’” 唐 牛僧孺 《玄怪录·张左》:“ 左 甚异之,试问所从来,叟但笑而不答。” 清 王夫之 《上蔡威函先生》诗:“白苹秋色里,试问採莲津。”

(2).试着提出问题。用于质问对方或者表示不同意对方的意见。 宋 苏轼 《又和刘景文韵》:“试问壁间题字客,几人不为看花来?” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲上·结构》:“试问当年作者,有一不肖之人、轻薄之子厠於其间乎?” 许地山 《危巢坠简》:“试问亘古以来这第一流人物究竟有多少?”

(3).考问。《新唐书·文艺传中·李邕》:“未几辞去, 嶠 惊,试问奥篇隐帙,了辩如响, 嶠 叹曰:‘子且名家!’”《宋史·选举志三》:“诸正名学生有试问《景祐新书》者,诸判局闕而合差,诸秤漏官五年而转资者,无不属於祕书。”《元史·选举志一》:“以《通鑑节要》用 蒙古 语言译写教之,俟生员习学成效,出题试问,观其所对精通者,量授官职。”

星斗

星的总称

满天星斗

舌端

(1).舌尖,舌头。《韩诗外传》卷七:“君子避三端:避文士之笔端,避武士之锋端,避辩士之舌端。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·书记》:“辞者,舌端之文,通己於人。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲上·词采》:“即有时偶涉诗书,亦係耳根听熟之语,舌端调惯之文。”

(2).舌所以言,因引申为言词。《北齐书·卢文伟传》:“ 询祖 词情艷发,早著声名,负其才地,肆情矜骄,京华人士,莫不畏其舌端。” 唐 元稹 《和乐天赠樊著作》:“是时 游 夏 辈,不敢措舌端。”

不须

不用;不必。《后汉书·逸民传·周党》:“臣闻 尧 不须 许由 、 巢父 ,而建号天下; 周 不待 伯夷 、 叔齐 ,而王道以成。” 唐 张志和 《渔父歌》:“青篛笠,緑蓑衣,斜风细雨不须归。”《警世通言·万秀娘仇报山亭儿》:“哥哥若到 襄阳府 ,怕你不须见我爹爹妈妈。” 老舍 《四世同堂》二:“他养着四大盆石榴,两盆夹竹桃,和许多不须费力而能开花的小植物。”

知术

才智方略。《战国策·魏策一》:“而羣臣之知术也,如是其同耶?” 宋 王安石 《谢知制诰启》:“文章足以润色,知术足以讨论。”

真实

与事实相符

真实的故事比虚假的小说还要奇妙

大凡

用在句首,表示对某个范围的人或事物的总括,常在它后面用“总”、“都”相呼应

大凡搞阴谋诡计的人,都没有好下场

学术

有系统的专门学问

总要

(1).统领;总括。《荀子·哀公》:“是故其事大辨乎天地,明察乎日月,总要万物於风雨。” 杨倞 注:“总要,犹统领也。”《大戴礼记·哀公问》:“总要万物,穆穆纯纯,其莫之能循。”《淮南子·本经训》:“晚世学者,不知道之所体一,德之所总要。” 高诱 注:“总,凡也;要,约也。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·议对》:“ 公孙 之对,简而未博,然总要以约文,事切而情举。”

(2).谓总揽政事。《元典章·户部一·职田》:“居总要者,政不亲民,惟风宪之司,牧民之官,职当任重。”

(3).总归要。《二十年目睹之怪现状》第二回:“如今你父亲是没了,这件后事,我一个人担当不起,总要有个人商量方好。” 茅盾 《子夜》十四:“ 老李 ,不要心急。你的拳头总要发一次利市。”

误杀

法律上指没有 * 意图,因失误而伤人致死

天下

(1) 四海之内,全中国

鱼鳖鼋鼍为天下富。——《孙子·谋政》

威天下不以兵革之利。——《孟子·公孙丑下》

天下三分。——诸葛亮《出师表》

天下之美。——明· 刘基《郁离子·千里马篇》

(2) 人世间,社会上

天下谁人不识君。——唐· 高适《别董大》

天下物皆然。——清· 袁枚《黄生借书说》

天下事有难易乎。——清· 彭端淑《为学一首示子侄》

(3) 全世界,所有的人

天下缟素。——《战国策·魏策》

天下顺之。——《孟子·公孙丑下》

以天下之所顺。

先天下之忧而忧。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》

后天下之乐而乐。

(4) 国家或国家的统治权

传天下不足多。——《韩非子·五蠹》

为天下理财。——宋· 王安石《答司马谏议书》

共争天下。——《资治通鉴》

天下事谁可支柱者。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

(5) 自然界,天地间

知天下之寒。——《吕氏春秋·察今》

来世

(1) 来生

(2) 死后的存在状态

佛教有来世的说法

弄假

用假的冒充真的或真的里头搀上假的

捣鬼弄假

不独

连词。不但

女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气。——鲁迅《祝福》