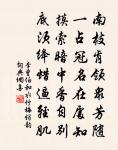

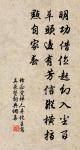

敷文书院六韵原文

崇儒因广学,设教幸敷文。

砥砺先修已,圭璋待致君。

两京班莫羡,三策董应勤。

讵尚饰其貌,还应尊所闻。

江山诚助秀,华藻欲袪纷。

棫朴真材毓,勖哉鱼雅群。

诗词问答

问:敷文书院六韵的作者是谁?答:乾隆

问:敷文书院六韵写于哪个朝代?答:清代

问:敷文书院六韵是什么体裁?答:五排

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 五言排律 押文韵 出处:御制诗二集卷七十

参考注释

设教

(1).实施教化。《易·观》:“圣人以神道设教,而天下服矣。”《晋书·刑法志》:“古人有言:‘善为政者,看人设教。’” 王闿运 《衡州西禅寺碑》:“礼乐所以设教,而教非 尧 舜 之心。”

(2).指办学。 清 尹会一 《与东章馆师时溯尼书》:“遥闻设教以来,牖启童蒙,弥加静正,深慰远怀。”

敷文

铺叙文辞。指作文。《晋书·夏侯湛潘岳等传论》:“覩其《抵疑》詮理,本穷通於自天;作誥敷文,流英声於孝悌。旨深致远,殊有大雅之风烈焉。” 南朝 宋 谢灵运 《山居赋》:“研书赏理,敷文奏怀。” 南朝 梁 陆倕 《以诗代书别后寄赠》:“娱谈终美景,敷文永清夜。”

砥砺

(1) 磨刀石

崦嵫之山…其中多砥砺。——《山海经·西山经》

(2) 磨炼

砥砺革命意志

(3) 勉励

互相砥砺

圭璋

(1).两种贵重的玉制礼器。《礼记·礼器》:“圭璋特。” 孔颖达 疏:“‘圭璋特’者,‘圭璋’,玉中之贵也;‘特’谓不用他物媲之也。诸侯朝王以圭,朝后执璋,表德特达不加物也。”《淮南子·缪称训》:“锦绣登庙,贵文也;圭璋在前,尚质也。” 清 袁枚 《新齐谐·滑伯》:“ 滑伯 之神,时时出现。圭璋衮冕而出者,官必陞迁;深衣便服而出者,官多不祥。”

(2).比喻高尚的品德。语本《诗·大雅·卷阿》:“顒顒卬卬,如圭如璋。” 郑玄 笺:“王有贤臣,与之以礼义相切瑳,体貌则顒顒然敬顺,志气则卬卬然高朗,如玉之圭璋也。” 晋 陶潜 《赠长沙公》诗:“谐气冬暄,映怀圭璋。” 陶澍 注:“怀有圭璋之洁。” 宋 苏轼 《答曾学士启》:“而况圭璋之质,近生阀閲之家,固宜首应寤寐之求,於以助成肃雍之化。” 王闿运 《瞿学士妻吴氏墓志铭》:“未贵而章,圭璋特美。”

(3).比喻朝廷有用的人才。 宋 王安石 《赠尚书吏部侍郎句公墓志铭》:“温温 句公 ,有美有相,不衒不求,卒为圭璋。”

致君

谓辅佐国君,使其成为圣明之主。《墨子·亲士》:“良才难令,然可以致君见尊。” 唐 杜甫 《奉赠韦左丞丈二十二韵》:“致君 尧 舜 上,再使风俗淳。” 宋 岳珂 《桯史·王荆公》:“ 荆公 自以为遭遇不世出之主,展尽底藴,欲成致君之业。”

两京

(1).两个京城;两个首都。指 周 代的 镐京 和 雒邑 。 南朝 宋 谢灵运 《撰征赋》:“窃强 秦 之三辅,陷隆 周 之两京。”

(2).两个京城;两个首都。指 汉 、 唐 的 长安 和 洛阳 。 南朝 宋 谢灵运 《会吟行》:“两京愧佳丽,三都岂能似。” 唐 杜甫 《戏赠阌乡秦少府短歌》:“今日时清两京道,相逢苦觉人情好。”

(3).两个京城;两个首都。指 宋 代的 开卦府 和 河南府 。《宋史·太宗纪二》:“﹝ 雍熙 三年﹞九月丙寅朔,减两京诸州繫囚流以下一等,杖罪释之。” 宋 梅尧臣 《晚坐北轩望昭亭山》诗:“少客两京间,熟游 嵩 与 华 。”

(4).两个京城;两个首都。指 元 代的 大都 和上都 开平 。 元 周伯琦 《天马行应制作》:“属车岁岁幸两京,八鸞承御壮瞻视。” 元 杨允孚 《滦京杂咏》之十八:“万古龙门镇两京,悬崖飞瀑一般清。”

(5).两个京城;两个首都。指 北京 和 南京 。 清 叶廷琯 《鸥陂渔话·祝京兆书<两京赋>》:“昔在 武昌 人家见 祝京兆 行书 都元敬 《两京赋》,两京者,即 明 之 北京 、 南京 。” 陈毅 《读时下杂文因忆鲁迅为长歌志感》:“ 重庆 有 老蒋 ,两京踞敌伪。”

(6).借指两 汉 。《陈书·儒林传·沉不害》:“故东胶西序,事隆乎 三代 ;环林璧水,业盛於两 京 。” 张舜徽 《广校雠略》卷一:“叙及 三代 ,则移録《尚书》;事涉两 京 ,则称举《史》《汉》。”

三策

(1).三道计谋。《史记·苏秦列传》:“此三策者,不可不孰计也。”

(2). 汉 董仲舒 以贤良对天人三策,为 武帝 所赏识,任为 江都 相。后用为典实,借指经世良谋。 宋 范成大 《乙未元日书怀》诗:“纵有百年今过半,别无三策但当归。” 明 汪廷讷 《种玉记·赠玉》:“空埋没天人三策,枉思量谈笑封侯。”

(3).三篇策论。《西游记》第九回:“及廷试三策, 唐王 御笔亲赐状元,跨马游街三日。”

所闻

所听到的;所知道的。《商君书·更法》:“夫常人安于故习,学者溺于所闻。”《汉书·刘向传》:“臣幸得託肺附,诚见阴阳不调,不敢不通所闻。” 晋 陶潜 《桃花源记》:“问今是何世,乃不知有 汉 ,无论 魏 晋 。此人一一为具言所闻。皆叹惋。” 清 昭槤 《啸亭杂录·孙文定公》:“人君耳习於所闻,则喜諛而恶直。”

江山

江河和山岭,指国家的疆土或政权

江山如此多娇

江山险固。——《资治通鉴》

江山如画。——宋· 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

千古江山。——宋· 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》

华藻

(1).华丽的藻饰。《文选·曹植<七启>》:“步光之剑,华藻繁縟。” 李善 注:“藻,文采也。” 唐 司空图 《成均讽》:“炫华藻之新装,捧重霄之寳器。”

(2).特指车上的彩饰。《后汉书·南匈奴传》:“詔赐单于冠带、衣裳、黄金璽、盭緺綬、安车羽盖、华藻驾駟。”

(3).指有彩饰之车。 明 吴承恩 《赠宗万湖令江山》诗:“冠裳换巾袍,动止有华藻。”

(4).华丽的辞藻。 宋 陆游 《上殿札子》之二:“太平既久,日趋於文,放而不还,末流愈远,浮虚失实,华藻害道。” 清 李慈铭 《书凌氏廷堪<校礼堂集>中<书唐文粹文后>文后》:“流及 六朝 ,愈尚华藻,波靡递下,乃有风云月露之讥。”

(5).犹华光;光芒。 汉 扬雄 《法言·渊骞》:“明星皓皓,华藻之力也歟?” 李轨 注:“星虽皓皓有华藻,然非能自显耀也。”

棫朴

1.白桵和枹木。《诗·大雅·棫朴》:“芃芃棫朴,薪之槱之。” 毛 传:“棫,白桵也。朴,枹木也。”《乐府诗集·郊庙歌辞三·北齐南郊乐歌》:“玉帛载升,棫朴斯燎。”一说即白蕤。 宋 庞元英 《文昌杂录》卷一:“今 关中 有白蕤,棫朴也,芃芃丛生,民多採作薪。”

2.《诗·大雅》中的篇名。该篇诗序称是咏“ 文王 能官人也”,故多以喻贤材众多。《诗·大雅·棫朴》:“芃芃域朴,薪之槱之。” 毛 传:“山木茂盛,万民得而薪之;贤人众多,国家得用蕃兴。”《梁书·裴子野传》:“伏惟皇家淳耀,多士盈庭,官人迈乎 有嬀 ,棫朴越于 姬氏 。” 严复 《救亡决论》:“棫朴丛生,人文盛极。”

真材

(1).制造器物当用的原材料。 宋 李之彦 《砚谱·真材本性》:“砚当用石,镜当用铜,此真材本性也。以瓦为砚,如以铁为镜耳。”

(2).见“ 真才 ”。

精彩推荐:

-

-

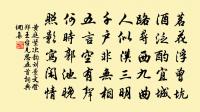

惠师浮屠者,乃是不羁人。十五爱山水,超然谢朋亲。脱冠剪头发,飞步遗踪尘。发迹入四明,梯空上秋旻。遂登天台望,众壑皆嶙峋。夜宿最高顶,举头看星辰。光芒相照烛,南北争罗陈。兹地绝翔走,自然严且神。微风吹木石,澎湃闻韶钧。夜半起下视,溟波衔日轮。鱼龙惊踊跃,叫啸成悲辛。怪气或紫赤,敲磨共轮囷。金鸦既腾翥,七合俄清新。常闻禹穴奇,东去窥瓯闽。越俗不好古,流传失其真。幽踪邈难得,圣路嗟长堙。回临浙江涛,屹起高峨岷。壮志死不息,千年如隔晨。是非竟何有,弃去非吾伦。凌江诣庐岳,浩荡极游巡。崔崒没云表,陂陀浸湖沦。是时雨初霁,悬瀑垂天绅。前年往罗浮,步戛南海漘。大哉阳德盛,荣茂恒留春。鹏鶱堕长翮,鲸戏侧修鳞。